Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 88 • junio 2009 • página 10

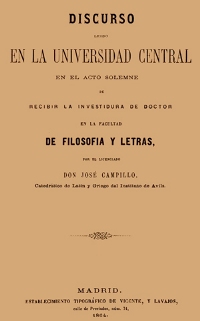

José Campillo Rodríguez, catedrático de la Universidad de Oviedo (de 1864 a 1881) y desde 1886 catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Central, leyó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid el 1º de febrero de 1864: Los Godos. Nuevos elementos de cultura que trajeron a la civilización española. Presidente de la Academia de las Juventudes Católicas de Oviedo, este católico combatiente contra el krausismo se vale en su exposición de las citas de autores modernos y clásicos de la importancia de Lafuente, Mariana, Amador de los Ríos, San Isidoro, Tácito, Juan Magno, Flórez y otros para analizar la estirpe de los godos, continuadores según sus palabras del corrupto y decadente Imperio Romano en España:

José Campillo Rodríguez, catedrático de la Universidad de Oviedo (de 1864 a 1881) y desde 1886 catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Central, leyó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid el 1º de febrero de 1864: Los Godos. Nuevos elementos de cultura que trajeron a la civilización española. Presidente de la Academia de las Juventudes Católicas de Oviedo, este católico combatiente contra el krausismo se vale en su exposición de las citas de autores modernos y clásicos de la importancia de Lafuente, Mariana, Amador de los Ríos, San Isidoro, Tácito, Juan Magno, Flórez y otros para analizar la estirpe de los godos, continuadores según sus palabras del corrupto y decadente Imperio Romano en España:

«Hay en la vida de la humanidad, como en la de los pueblos, y de los individuos, momentos solemnes, épocas críticas, en que al pasar del uno al otro período, al desarrollar en mayor grado sus fuerzas, o darles diferente dirección, para mejor llenar el fin a que están ordenadas, el organismo se perturba y sufre a veces convulsiones que ponen en grave riesgo su existencia. [...] Asistid con este criterio a presenciar la mayor catástrofe que en virtud de esta ley providencial experimentó el mundo, y entre los horrores que en ella presenció la humanidad, y entre las dudas y temores que asaltaron por su porvenir, y en medio de la congoja y ansiedad que trabajó al mundo en esta época y en el desenlace de tan terrible drama, hallaréis confirmada esta ley que el Supremo Hacedor impuso a todo lo creado» (págs. 5-6).

Así, en los últimos años del siglo IV y primeros del siglo V después de Cristo, Roma comienza su desfallecimiento porque así lo había decretado Dios, según la Providencia:

«Sin embargo, la ruina de Roma estaba decretada en los altos fines de la Providencia. Y no es de extrañar: Roma había concluido su misión. Había soñado con el dominio universal, y este sueño de sus desvalidos fundadores le realizan los cónsules y le engrandecen sus sabios Emperadores. Al convertir en una todas las naciones del Universo, a la vez que satisface su soberbia ambición, cumple, sin saberlo, un fin providencial de trascendencia inmensa para el mundo todo, dando a la humanidad dispersa y sin vínculos que la ligaran, toda vez que los diferentes pueblos hasta se creían de distinto origen y con distinto fin, la unidad de que carecía; si bien lo hace de una manera imperfecta, incompleta, realizando solo esta idea en cuanto a la política y el derecho» (págs. 6-7).

Y es que, pese a ser el Imperio Romano un gran paso en el camino de perfección y bien de la humanidad, en aquella informe mezcla de pueblos, climas y costumbres «se reflejaba la confusión y desorganización de la familia, que imprime el carácter a la sociedad: en las descreídas escuelas de los filósofos y sus opuestas tendencias, se veía claramente la insuficiencia de la ciencia humana para satisfacer las necesidades del espíritu. El Capitolio a donde habían concurrido en funeral procesión las más discordes representaciones de la Divinidad, era el caos religioso, y de este caos, y de tan desacordes elementos, no podía resultar unidad completa ni duradera» (pág. 7).

Sin embargo, este providencialismo no le impide a Campillo afirmar que, tras los vicios de molicie, voluptuosidad, superstición propios de los romanos, y de Calígula o Nerón como encarnación institucional suya, surja el nuevo sujeto histórico: los germanos, como si Campillo hubiera mutado en Hegel: «Desde el Tanais hasta el Danubio están desde hace ya muchos siglos como escalonadas y amenazando al imperio infinidad de tribus y poblaciones bárbaras, que el Asia parece haber vomitado en dirección al Norte de Europa». Así, llegan los godos al mando de Alarico, que saquean Roma, porque siente una voz en su interior que le conmina, según Lafuente, sin que Valente, Teodosio ni Honorio los contenga» (pág. 9).

Este impulso lleva a Aecio y después a Odoacro a ocupar el trono romano, saqueando todo el Imperio Romano, salvo algunas excepciones, que recaen precisamente en el pueblo godo: «otros, sin embargo, traían ciertos elementos de vida social, que habían de ejercer no escasa influencia en el ulterior modo de ser de nuestra patria. El principal de estos es el pueblo godo, del que voy a examinar los nuevos elementos de cultura que trae a la civilización española su origen y costumbres, el juicio que acerca de los mismos formaron los historiadores más próximos a su aparición en el imperio romano, y las opiniones de los historiadores modernos acerca del origen de este pueblo, con algunas noticias sobre la etimología del mismo» (pág. 10). Pueblo que representa «el elemento nuevo que va a sustituir al que regía al antiguo mundo: es el genio del porvenir que lucha contra el genio de lo pasado; es el espíritu de libertad que viene a destruir el de la tiranía y opresión representados por Roma, es el amor a la personalidad, el espíritu de independencia que empuja al genio de la esclavitud, centralización y absorción de todas las nacionalidades con que Roma llegó al dominio universal. Es el espíritu de fraccionamiento y división para el mejor desarrollo de la actividad individual: es, en fin, el genio de las nacionalidades, la idea de emancipación, la rehabilitación del individuo, la proscripción de toda tiranía ejercida por derecho propio; que los pueblos germánicos no comprenden siquiera que haya un hombre que presuma tener derecho para mandar a los demás» (pág. 11).

Este último fragmento puede relacionarse con la reivindicación tan común de los visigodos y su reino como origen de España, y en este caso concreto de la Nación Política Española, algo que comenzaría con los liberales de las Cortes de Cádiz, la izquierda liberal, y proseguiría en la propia evolución de esa generación de izquierda en derecha liberal, uniendo desde postulados románticos diversas etapas del medievo hispánico con la contemporánea Nación política española.

Así, siguiendo los pasos del providencialismo, Campillo afirma que «Dios parece encargar la conservación de nuestro país a un pueblo menos indigno que ellos de ocuparlo [...] Forman este pueblo los visigodos mandados por Ataulfo, que en el saqueo de Roma sólo había tomado para sí a Gala Placidia, que había respetado los templos cristianos y a los que en ellos se refugiaban, y asistido a la procesión que conducíalos huesos de los mártires, y los vasos sagrados en que los sacerdotes cristianos celebran sus sacrificios. Este pueblo que era como la vanguardia de todos los germánicos, con las relaciones que por la guerra unas veces, por alianza otras, y no pocas como auxiliar a los mismos romanos, había tenido con ellos, había depuesto su primitiva rudeza, y era el más dispuesto a admitir la civilización, a lo que contribuía no poco el haber abrazado el cristianismo, si bien adulterado por la herejía arriana que recibió del obispo Ulfilas, a quien malentendió el encargo de predicársela» (págs. 12-13).

Serán los godos quienes tendrán el privilegio de fundar en Hispania el primer estado independiente tras la caída del Imperio Romano: «A Eurico le estaba deparado realizar el pensamiento iniciado por Ataulfo y continuado por Walia, Teodorico y Teodoredo. Eurico, después de apoderarse de las Galias, domina a España, y sus conquistas no son en nombre del imperio romano, sino en nombre propio, y llegando a someter a los suevos, la España se emancipa completamente del imperio, constituyendo una monarquía independiente, cuyo primer Rey es Eurico. Aparecen, pues, los godos en esta época como los libertadores de España de la horrible devastación de los suevos, vándalos y alanos, y los fundadores de una monarquía que en no interrumpida serie de Reyes había de conservarse por espacio de 300 años, y servir después de modelo a la que, levantándose en las ásperas montañas cantabro-astúricas, tanta gloria había de dar a la nación española» (págs. 13-14). Campillo afirma que con Teodorico y Eurico «llegaron los godos, a pesar de los defectos de su organización, a constituir la más poderosa monarquía que se fundó sobre las ruinas del imperio romano». (pág. 16).

Si al principio los godos reprimieron a los cristianos, en tiempo de Eurico y Alarico II, «la raza hispano-romana, tan postergada y envilecida, llega por fin a medir sus fuerzas con la arrogante visigoda, venciéndola en el terreno de la inteligencia. Tan sorprendente y trascendental cambio, al catolicismo era debido en su mayor parte: por eso los Obispos españoles aunaron sus fuerzas para robustecer la fe de sus hijos, y procurar el triunfo del catolicismo. Sus esfuerzos no fueron vanos, toda vez que venciendo la obstinada resistencia, y aun los rudos ataques del arrianismo, prepararon la gran revolución religiosa que había de cambiar completamente la fisonomía y tendencias de la monarquía visigoda, y sus relaciones con la raza hispano-romana» (pág. 19).

Es curioso, a propósito de esta dualidad entre godos e hispanos en la Alta Edad Media peninsular, que en América, en tiempos del Imperio español, se consideraban españoles los criollos y mestizos, hasta los negros, denominándose europeos a los españoles que provenían directamente de la España peninsular. Incluso durante la independencia, los próceres rebeldes (Bolívar, Santander, Miranda), se opondrán a los españoles llamándoles «godos», en clara referencia a esta época de oposición del derecho godo respecto al romano.

Así, si Leovigildo era fanático defensor del arrianismo, al que consideraba fundamento para la unidad religiosa de su estado, no pudo evitar que en el concilio que convocó en la imperial Toledo en el año 580, comenzasen a prevalecer las opiniones trinitarias del Concilio de Nicea: su hijo Hermenegildo era ya católico por aquel entonces. Finalmente, en el concilio III de Toledo, con San Isidoro manteniendo las esencias hispánicas, según la mitología al uso que le convierte en continuador de los saberes clásicos sin influencia del Islam, y directamente enlazando con Santo Tomás de Aquino y el aristotelismo.

En el III Concilio de Toledo, año 589, se dio el hecho por vez primera de un rey visigodo presidiendo un concilio hispano en el que se abjuraba del arrianismo, «el más glorioso triunfo de la idea católica, que resplandecía con tanto más fulgor, cuanto era como faro y puerto de salvación a que se acogió la civilización en la borrascosa y nebulosa marejada de la edad media» (pág. 26). Este concilio es fundamental, pese a que formalmente no sea un concilio español, pues es el momento en el que se adopta el cristianismo como religión de la Hispania visigoda. De hecho, la Casa Real Española remonta sus orígenes a Recaredo, por ser el primer rey visigodo que adoptó el cristianismo, consagrando así la unión del Trono y el Altar que representa aún hoy la Monarquía Hispánica.

A raíz de este Concilio el culto a la Vera Cruz en la España visigoda se extendió mucho, como testifica la confesión del Rey Recaredo en el III Concilio de Toledo comunicada al Papa Gregorio el Grande epistolarmente. El Papa, a raíz de esta conversión, envió al rey visigodo una carta de respuesta con una cruz que contiene una reliquia de la Vera Cruz y cabellos de San Juan Bautista. El mismo año se reúne el II Concilio de Barcelona, en la Iglesia de la Santa Cruz, y en el año 675 ya existía en Toledo una Iglesia de la Santa Cruz. Pero el paso más importante estaba aún por dar, que era unificar «la distinta legislación representada por el Código de Eurico y el Breviario de Aniano, o Código de Alarico; la prohibición y alejamiento de los hispano-romanos de los cargos públicos, y especialmente de los políticos, porque jamás un hispano-romano se hubiera atrevido a sentarse en el trono de los Reyes visigodos, ni hubieran consentido estos nunca que le ocupara un romano, que así, y como por desprecio, llamaban a los españoles; [...]» (págs. 29-30).

No obstante, se había dado un gran paso: «Era, sin embargo, un gran paso hacia la unidad nacional; porque, apagados por ella los odios religiosos, las dos razas podían acercarse más, haciendo ya imposible la ley que prohibía su reunión, que en breve había de ser abolida. Además inaugura una nueva era política en que los Reyes, perdiendo algo de su absoluta autoridad, someten a los Concilios la deliberación de cuestiones políticas de alta importancia, y desde este momento la raza española, alejada de la política y la gobernación del Estado, va, por medio de los Obispos, a tomar una parte importantísima en ella, a los que vemos desde Recaredo ungiendo a los Reyes con el óleo santo, para dar mayor respeto e inviolabilidad a sus personas; pero recibiendo en cambio la facultad de reformar el derecho de elección a la corona, y de sancionar las leyes políticas, como aparece de las actas de varios Concilios, y de los tomos regios que en los mismos presentaban los Reyes» (pág. 30). Así, el rey se convierte en el Cristo Cosmocrator, el Ego Trascendental que porta en su mano la esfera de Ptolomeo, el emperador cristiano con pretensiones de llevar la fe cristiana a toda la humanidad abarcando el orbe conocido, algo que se mantiene con los reyes ovetenses y castellanos en la nueva realidad política que dará paso a España y el Imperio español.

Sin embargo, unificar el Breviario de Alarico para los romanos y el Código de Leovigildo para los visigodos en el Liber Iudiciorum de Recesvinto en el año 654 llevaría un tiempo: «Pero no era posible esta íntima y deseada unión, mientras las dos razas tuvieran distinta legislación y estuviera prohibido mezclarse por los matrimonios, absurda doctrina, inconcebible, desde que los dos pueblos unidos por la fe se llamaban hermanos en Jesucristo». Así, Recaredo, aunque no abolió el Breviario de Aniano, «publicó muchas leyes que mandó fuesen obligatorias para ambas razas sin distinción, echando de este modo los cimientos de la unidad legislativa fundada en la religiosa, asentando los dos principios sobre que habían de girar la sociedad y civilización modernas». Las costumbres góticas se moldearon según las hispano-romanas, «manifestándose así en los títulos de Flavios y Augustos que toman los Reyes a imitación de los Emperadores Bizantinos, como en los que adoptaron muchos de los magnates visigodos» (págs. 32-33).

Esta unidad se mantiene a nivel jurídico gracias al Liber Iudiciorum, un cuerpo de leyes visigodo de carácter territorial, dispuesto por Recesvinto y publicado hacia el año 654, que Fernando III haría traducir en 1241 como Fuero Juzgo. Este Liber Iudiciorum supuso la derogación de las leyes anteriores, como el Breviario de Alarico para los romanos y el Código de Leovigildo para los visigodos, que marcaba la distinción entre ambos pueblos habitantes del reino hispano. Supuso así la unificación de los códigos romanos y visigodos, autorizando los matrimonios mixtos entre godos y romanos.

Faltaba sin embargo, según Campillo, que el clero fuera también visigodo y que la monarquía fuera hereditaria, para consolidar el reino y evitar las continuas luchas que la elección traía consigo. Al carecer de esa unidad, «la sociedad, que con tales elementos contaba, y a ellos agregaba la liviandad y enmuellecimiento de sus Reyes y príncipes, no estaba bien preparada para sostener el rudo ataque con que ya más de una vez la habían amenazado los sarracenos, que con ánimo más varonil, con más fe en el porvenir, y más entusiasmo por sus creencias, parecen ser los ejecutores de la divina Justicia que había decretado la destrucción de aquel pueblo, que, sumido en sus prevaricaciones y afrentosos vicios, buscaba en el suicidio el remedio de sus males» (págs. 38-39).

Pero la adopción del trinitarismo por los visigodos supuso también la degeneración del clero y del reino que habían instaurado: «Pero cuando la adopción del símbolo de Nicea abrió la puerta del sacerdocio católico a los visigodos, viendo estos en él un camino de medro por la justa influencia que ejercía, ambicionaron las dignidades eclesiásticas a que más que el celo por la religión los atraía el mayor influjo que desde ellas ejercerían en la corte de los Reyes por su representación en los Concilios, y cuando los Reyes, despreciando la virtud y la ciencia, colocaban en las sillas episcopales a hombres de su raza, de quienes esperaban seguro patrocinio de sus iniquidades, convirtieron las que habían sido cátedras de moralidad y virtud en puestos políticos y mundanales, ambicionados por los magnates visigodos, y la Iglesia tuvo que llorar el ver ocupadas estas sillas por hombres como Sisberto, a quien el Concilio XVI de Toledo hubo de condenar por profanar las reliquias de los Santos y atentar contra la vida del Rey, y a obispos como Sinderedo y Don Oppas, ciegos instrumentos de Witiza y sus traidores hijos» (págs. 36-37).

Por lo tanto, si los godos según Campillo trajeron un elemento renovador a España, también al aceptar la religión cristiana acabaron degenerando y entregando el reino a los musulmanes que lo invadieron en el año 711: «[...] había llegado su última hora, y si en ella no los abandonó el valor, perdiólos la inmoralidad, hija de sus propios vicios. Don Oppas y los vengativos hijos de Witiza, pasándose al enemigo en el momento más solemne del combate, dieron la última muestra de la degeneración moral a que había llegado su raza, y por satisfacer su insaciable ambición, su odio inextinguible a D. Rodrigo, echaron sobre ella la pesada coyunda musulmana que no habían de sacudir jamás. Así concluyó en 711 la monarquía visigoda, fundada por Ataulfo en 411, y que elevó a monarquía independiente Eurico en 469». Reino que se recuperaría en la tantas veces mentada reconquista, según suponemos que sostiene Campillo.

En el Epílogo, Campillo se plantea sin embargo si la dominación goda fue un paréntesis en la Nación española, a lo que responde señalando muchas aportaciones importantes de aquella época en la España contemporánea al autor. Incluso afirma que «apenas ha desenvuelto la España moderna ningún principio que no iniciaran los godos. [...] La palabra nacionalidad española es por primera vez pronunciada por Ataulfo y llevada a cabo por Eurico, en cuyo tiempo España salió del catálogo de las provincias romanas. Dada la idea de nacionalidad, las dos principales bases en que se asienta el magnífico edificio de la civilización moderna, y en especial la española, son la unidad política representada por la monarquía hereditaria, y la unidad religiosa simbolizada en el catolicismo como única religión del Estado» (pág. 40). Nuevamente encaja con el liberalismo y la Constitución de 1812, que pretende recuperar el Fuero Juzgo como símbolo de unidad nacional. Los concilios de Toledo serían verdaderos Estados generales de la Nación, como dice Martínez Marina en su Teoría de las Cortes, y el Fuero Juzgo sería según Gibbon y Guizot reflejo de una sociedad más culta que las de su entorno y época, en contra de las afirmaciones de Montesquieu.

Asimismo, la reconquista del reino visigodo para recuperar la «pérdida de España», es un aspecto fundamental para Campillo:

«Si tal es el origen de la unidad política de España, el mismo, y no otro, es el de la religiosa. Si nuestra nación se envanece de ser católica por excelencia, si a la sombra de esta idea salvadora se cobijó durante la dominación árabe, si el catolicismo le inspiró el santo entusiasmo que le dio fuerzas para luchar por espacio de ocho siglos, hasta colocar el estandarte de la Cruz en los altos minaretes de Granada, donde por tanto tiempo ondeara el de la orgullosa media luna; si a la poderosa fuerza de esta idea cedieron después los piadosos Reyes españoles, cuando se desprendían de sus alhajas para recabar un mundo en premio de su fe; si ella viene siendo la base angular de nuestra actual sociedad, ¿a quién sino a los godos se lo debemos? Hasta que el piadoso Recaredo proclamó el catolicismo por religión del Estado, escasa influencia social había tenido este en España. Después acá, todos saben que esta institución revela el voto unánime de la nación que la aclama y la adora» (pág. 41).

No obstante, no será la recuperación, según sostenemos desde el materialismo filosófico, sino la fundación de un nuevo estado de carácter imperialista, lo que forjará España. Sin embargo, detalles como la recuperación del Liber Iudiciorum bajo la forma de Fuero Juzgo o la referencia al neogoticismo en las Crónicas de la monarquía ovetense nos indican que la unidad visigótica previa se mantiene en alguno de esos núcleos fragmentados, pero bajo una forma nueva. No bajo la forma de unidades independientes, sino bajo la forma de un Imperio cristiano enfrentado al Islam.

Asimismo, otro de los aspectos aportados por los godos es la familia, que se vehicula desde la prole, y no desde el pater familias como dominador, sino como igual a la mujer: «La mujer en ella fue considerada como igual al marido en derechos, saliendo de la perpetua tutela a que estaba sometida la romana. Los hijos conservan la propiedad de sus peculios, teniendo los padres solo el usufructo hasta que aquellos tomaban estado, sin que pudieran quitársele por frívolos pretextos, como entre los romanos; la mujer era siempre dueña de lo que aportaba al matrimonio, si bien la administración era una, y llevada por el marido en favor de la familia y en interés de la comunidad, no pudiendo disponer libremente de los bienes de aquella, ni aun de los suyos, si estaban afectos, o como si dijéramos hipotecados a la dote de la mujer» (pág. 44).

El capítulo final lo dedica Campillo a la etimología de la palabra Godo y el origen de ese pueblo. Si respecto a la etimología unos afirman que proviene del germánico gotho y otros de got, que significa fuerte, tampoco sus orígenes parecen estar claros: «Acerca del origen de este pueblo tampoco están acordes los autores, asegurando unos que es de origen septentrional y otros de origen asiático». El primer caso lo representa Tácito, haciendo referencia a la posición de los godos en el limes del Imperio Romano. Hipótesis plausible, dada la carencia de elementos técnicos para navegar por el océano, pero sin bases documentales.

Sin embargo, sí las hay de las expediciones realizadas por los godos desde Europa a Asia antes de establecerse en el imperio romano, lo cual es inconciliable con el origen asiático de este pueblo. Los godos Juan Magno, Ablabio, el griego Dión y el latino Jordán, latino, testimonian semejante argumento.

El propio Campillo, citando a Lafuente y su Historia de España, discute que los godos fueran originarios de Asia, pero también señala un curioso argumento, en línea con su providencialismo católico:

«Además, la sublime historia del Génesis nos enseña que los tres hijos de Noé poblaron las tres partes del mundo entonces conocidas, y es muy posible, y así lo creen los autores, que dan a los godos origen septentrional, que provenga este pueblo de la descendencia de Jafet, que, según la citada sagrada Historia, pobló la Europa; y esto mismo parece indicarlo la denominación de Scythia o Gothia, que, según San Isidoro, viene de Magog, hijo de Jafet. En cuyo caso no hay que recurrir al Asia como a origen de este pueblo» (págs. 50-51).

Cuestión sin embargo nada baladí, pues desde estos postulados teológicos se afirmaba que América no era un continente dejado de la mano de Dios hasta que Colón llegó allí en 1492, sino que tenía que haber sido conocido y evangelizado previamente, ya en los primeros tiempos de la Era Cristiana. De ahí que autores como Hervás y Panduro afirmasen que en realidad la primera vez que se conoció América fue cuando fue descubierta Groenlandia en el siglo IX (extendiendo así las velas al descubrimiento material de los vikingos), y que previamente se sostuviera que en realidad eran parte del linaje de Adán que tras la torre de Babel, se dispersó por el mundo, como se ve a propósito de Apocalypto. Derecha extravagante. Isaac de la Pereyre, citado por Feijoo en su Teatro Crítico (5:15), defendía un poligenismo que tiene su razón de ser en lo biológico, pero que en lo teológico niega el cristianismo y sitúa sus raíces en el pueblo elegido de Israel. Pueblo elegido que, en esta ocasión, encontraría su lugar en los godos que se convirtieron al cristianismo y que, según Campillo, fundaron la Nación Española.