Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 125 • julio 2012 • página 11

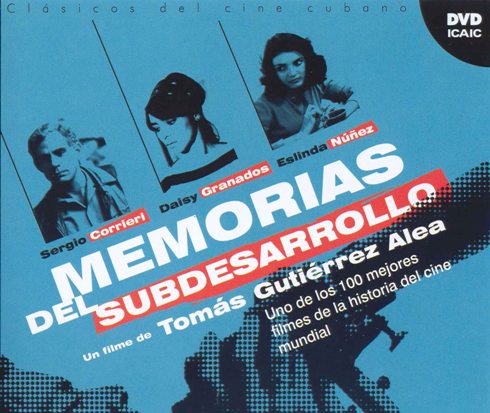

En los Encuentros más arriba señalados, y que llevaban por título Finalidad & Teleología, presenté la comunicación «El fiasco del socialismo soviético como fin de la Historia y su narración cinematográfica». Tras la defensa de la comunicación Ismael Carvallo se dirigió a mí en el turno de preguntas y me demandó que tuviera en cuenta un filme cubano, Memorias del subdesarrollo{1}, para ver si podía concluirse algo parecido a lo que había defendido en mi comunicación, pero esta vez respecto de la trayectoria de Cuba tras su Revolución de 1959 y de que Fidel declarase a Cuba, solo unos meses después, como uno más de los países socialistas. La película Memorias del subdesarrollo se realizó en 1966 de la mano de Tomás Gutiérrez Alea. En el momento de la demanda de Carvallo para mí era imposible llevar a cabo la comparación dado que, pese a conocer de la existencia de la película, no la había visto todavía. El caso es que me comprometí a darle una respuesta, para ello –y por el hecho de que la pregunta fue pública, incluso se puede volver a escuchar en la grabación que la fundación ofrece en su página (fgbueno.es/act/act037.htm)– he considerado que la mejor forma de responder era por esta vía también pública.

En la comunicación que defendí en los Encuentros de Oviedo, incidía en cómo vimos el deterioro del Estado soviético a través del cine hecho en la propia Unión Soviética. Un deterioro que se comenzó a hacer patente a partir de los años sesenta de forma paulatina hasta que por fin desaparecería del contexto político en 1991. Si tenemos en cuenta que las películas analizadas eran todas soviéticas -al menos las realizadas hasta ese año mencionado en el que la URSS desapareció de todos los mapas- es lógico que en mi trabajo no pudiera mostrarse el fiasco del socialismo soviético hasta que no se hicieran películas que pudieran dar muestras de él. Y eso solo sucedió cuando se dio su derrumbamiento y la posterior fragmentación en los distintos estados nacionales que hoy día existen. Los filmes soviéticos en que pudimos observar ese cambio y los cuales tuve en cuenta para mi comunicación –pero que no pudieron mencionarse en la defensa, dado el límite de tiempo– fueron, por ejemplo, El arrepentimiento de Tenguiz Abuladze, o Quemado por el sol y 12 de Niñita Mijailkov.

Las películas comentadas con anterioridad a éstas no mostraban, como es de esperar, ninguna crítica con el socialismo soviético. Así pues, debo señalar una importante diferencia con la propuesta cinematográfica de Gutiérrez Alea ya que ésta sí es crítica con lo que sucedía en Cuba, solo seis años después de que se declarara socialista por parte de los que llevaron adelante su particular revolución. Gutiérrez Alea en su película nos muestra, desde su perspectiva, lo que considera más negativo del naciente socialismo cubano. Podemos señalar, a modo de ejemplo, cuando observamos la exaltación del pueblo, o mejor dicho, de esa mayoría que ha tomado el poder y que está desarrollando su particular dictadura o, también, y en relación directa con lo anterior, las debilidades que ese pueblo expresa, debido a su subdesarrollo. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera cuestión que hace que no pueda aplicar el esquema de mi trabajo sobre el fiasco soviético al fiasco cubano –visto desde el cine– pues la película cubana tiene algo que la distingue de todas las soviéticas que yo menciono, la de Gutiérrez Alea es una visión crítica en el origen de la Revolución frente a la apología mostrada en todo el cine de Eisenstein, Tarkovski, Konchalovski, o tantos otros.

La historia de Cuba tuvo como la URSS una trayectoria de ascenso y descenso. Mientras que en la URSS el desarrollo de su socialismo se efectuó durante las cuatro primeras décadas de su existencia –teniendo en cuenta los altibajos derivados de los avatares históricos– y su declive, como sistema económico viable y alternativo al capitalismo, las tres siguientes décadas. En Cuba ese ascenso –dependiente de la tutela económica del entorno soviético– fue un hecho durante la existencia del socialismo mundial, pero tras la caída de la URSS y de todo el bloque del este europeo, el socialismo cubano dejó de ser tal como era de esperar. La Cuba de finales del siglo XX no era por tanto una Cuba socialista, mostrando a las claras un nuevo ejemplo de que la ley de la historia de Marx no iba en la dirección señalada. Las ley Torricelli y más tarde la ley Helms-Burton, promovidas ambas por los EEUU para asfixiar económicamente a Cuba, revelaron que una Cuba que no dependiera del intercambio con los países del COMECON era un fiasco. Las leyes norteamericanas nombradas fueron más potentes que la ley de la historia expresada por Marx.

Pero todo esto que hemos señalado no es óbice para que tengamos en cuenta lo siguiente, de cara a contestar la pregunta de Ismael Carvallo. Cuba, antes de la Revolución, podía definirse como un país subdesarrollado, sobre todo si tenemos en cuenta su dependencia económica de los Estados unidos, pues la mayor parte de su producción agrícola e industrial se dirigía a ese mercado. Cuba en los años cincuenta tenía unas diferencias sociales muy marcadas, las cuales quedaban expresadas mediante el tremendo grado de analfabetismo, por la desnutrición de la inmensa mayoría de su población o por la falta de salubridad en los múltiples focos de población autóctona. Cuando Gutiérrez Alea hace su película las cosas no habían cambiado mucho en la isla. Fidel Castro tras la Revolución en que triunfó, tardó unos meses en abrazar el socialismo y desde que comenzaron los años sesenta, él y sus correligionarios transformaron las estructuras productivas de su país, adaptándolas a los que estaban funcionando en las economías del este europeo, de manera que su producción, como ya hemos señalado, tenía una salida segura en el mercado del bloque socialista. De la misma manera que hemos comparado el desarrollo económico y posterior caídas en picado tanto de la Unión Soviética como de Cuba, podemos también señalar una trayectoria algo similar respecto del subdesarrollo que menciona el protagonista de la película. Cuba sufrirá una transformación en pocos años y se cultivará en un grado en el que pocos países hispanoamericanos lo consiguieron. Pero se dio un punto de inflexión tras la caída de la URSS y el progresivo desarrollo quedó frenado de manera que los problemas económicos por los que la población tuvo que pasar, sin socios que la tutelaran, anuló la mayor parte de los adelantos que se habían dado en el periodo anterior. Con todo, muchas estadísticas muy cercanas al día de hoy colocan a Cuba a distancia de los países de su entorno, en cuanto a las cuestiones relativas al grado de formación intelectual en general y en algunas especialidades tecnológicas en particular. De manera que la Organización de las Naciones Unidas considera hoy día el desarrollo cubano bastante alto en la comparativa mundial, y respecto de los países de su entorno solo por debajo de Chile, Argentina y Uruguay. En Cuba lo que le hace subir hoy día en ese ranking, no es el nivel de vida digno como sucedía en los años setenta y ochenta, sino los otros dos factores que la ONU tiene en cuanta para calcular tales estadísticas: su nivel educativo y la posibilidad de una vida más longeva (este último dato deriva del desarrollo de la tecnología médica que se dio en la isla durante los años mencionados). Pero, como es obvio, ello no nos lleva a considerar como éxito al socialismo cubano. Cuba no es un país socialista, como no es socialista ningún otro país en el contexto mundial. El sistema marxista promovido por la URSS fue derrotado y los Estados nacionales que se pudieran considerar herederos, como Cuba, viven una ensoñación, o sufren una suerte de esquizofrenia, como la de la República Popular China que está gobernada paradójicamente por un partido que se autodenomina comunista mientras que desarrolla una economía capitalista tremendamente agresiva. O Corea del norte, cuyo sistema político puede expresarse como una de las mayores tiranías de la historia de los regímenes políticos. Que haya hoy día Estados nacionales socialistas es un espejismo, es una falacia, pues van a la deriva en el mundo globalizado en el que las leyes históricas marxistas han dejado de tener el más mínimo predicamento.

Vistas estas cuestiones, es momento ya de contestar a la pregunta de Carvallo. Con Memorias del subdesarrollo, Gutiérrez Alea nos plantea una crítica que puede considerarse aristocrática, dependiente del punto de vista que el protagonista de la película tiene de lo que sucede en Cuba en los primeros dos años tras la revolución. Es una crítica que tiene gran interés, pero que como es lógico no tiene en cuenta que la Revolución cubana podía caer sobre todo debido a que se incardina en un proyecto de transformación histórica que no es viable, el proyecto de Marx. Un proyecto que trataron de llevar a cabo muchos países a partir de la Segunda Guerra Mundial, arrastrados por la Unión Soviética. Pero el determinismo de la historia que estaba en la base de tal proyecto era un fiasco{2}. La Revolución cubana –con su matiz socialista posteriormente adquirido–, como la soviética, dejó de tener sentido cuando el socialismo fue derrotado por su sistema económico contrincante. Las debilidades mostradas por Gutiérrez Alea en su película no van a lo fundamental. El realizador solo apunta una crítica a la dictadura del proletariado, pero atendiendo a algunos de los efectos observados (por ejemplo: cuando es denunciado por su joven pareja). Por otra parte, la expresión del subdesarrollo que muestra se vuelve contra él, pues por el hecho de formar parte del bloque socialista las primeras tres décadas le llevaron a solventar en muchos aspectos ese problema, de manera que fuimos todos espectadores del desarrollo que alcanzó el régimen de Castro mientras que no lo consiguió casi ninguno de los países de su entorno. Paradójicamente podríamos compararlo solo con lo que sucedió con el Régimen de Pinochet, que progresaría al amparo de los Estados Unidos. Las ambigüedades que surgen en la vara de medir el desarrollo, dependientes de que Cuba no pueda ser considerada un país de la órbita de los incluidos entre los hoy denominados democráticos, llevará, con toda seguridad, a un marcado desacuerdo en estas consideraciones, pero de eso no podemos escapar. Por tanto, termino señalando a Ismael Carvallo que el filme Memorias del subdesarrollo, a mi entender, es una interesantísima película pero que da una visión sesgada de lo que sucedió en Cuba en los primeros años de su Revolución y no sirvió como patrón para que los que la vieron concluyesen en los porqués de lo que iba a suceder en el futuro de ese país.

Notas

{1} La película se basa en una novela, del mismo título, de Edmundo Desnoes. El guión de la película es producto del trabajo en común de Desnoes y de Gutiérrez Alea.

{2} Ver el artículo en El Catoblepas, número 123, mayo de 2012, página 3.