El Catoblepas · número 195 · abril-junio 2021 · página 15

La lección de Castoriadis

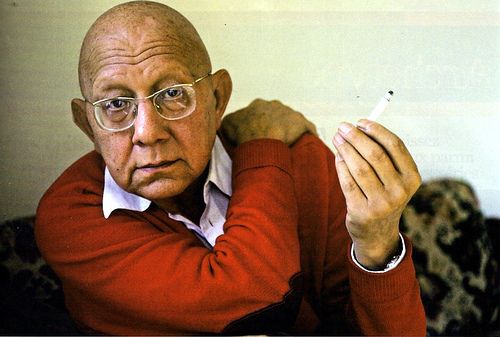

Sergio Espinosa Proa

Análisis de la teoría política del filósofo greco-francés

Cornelius Castoriadis es uno de los más lúcidos y fecundos exponentes de la filosofía crítica. Con sus conceptos de imaginación radical y de magma ha contribuido como pocos a una renovación de una teoría que amenazaba esclerosis por todos lados. La apuesta, desde el principio, es por la autonomía. Sin embargo, tal decisión comporta límites y aporías. En este artículo se abordan, de manera muy general pero tratando de no perder de vista lo esencial, los aspectos y contradicciones principales de su propuesta.

1

¿Por qué el destino de la izquierda es y ha sido, de modo invariable, el sectarismo? Hay decenas, cientos de ejemplos. El caso del grupo Socialismo o barbarie, fundado en París en 1949, no es de los menos ilustrativos. Se podría decir, en primer lugar, que tiene mucho de obsesión. También podría sugerirse que es parte de una historia mitológica: es una versión particularmente exasperada de la antigua historia del bien contra el mal. El bien, obviamente, es la revolución; lo contrario, el obstáculo con el que ésta se estrella, es la reacción. Vemos a un lado y al otro un flujo ininterrumpido de intelectuales, desgarrándose las vestiduras por caer “objetivamente” en las fauces del diablo. El mal posee mil máscaras, y una de ellas es la degeneración de la revolución en manos de un Estado paranoide. Es preciso evitar su formación, y para ello resulta indispensable arrancar el poder a la burocracia. Ha sonado el momento de la autogestión obrera. En 1955, Cornelius Castoriadis (1922-1997) lo expresa así: “El programa de la revolución socialista no puede ser otro que la gestión obrera. Gestión obrera del poder, es decir poder de los organismos autónomos de las masas (sóviets o consejos); gestión obrera de la economía, es decir dirección de la producción por los productores, organizados también en organismos de tipo soviético” (Dosse, 2018, p. 74). Autogestión obrera: es el antídoto social al dogmatismo de la teoría, que hace a su aire un Dios de la Historia y un deus ex machina del partido revolucionario.

A esta convicción subyace una esperanza: la de que los hombres pueden (y deben) tomar en sus manos la organización de todos los aspectos de sus actividades sociales. No está claro que esta pretensión sea no sólo “buena”, sino esencialmente posible. Apartar el Estado (burocrático) para imponer el aparato de los consejos obreros (soviéticos) no altera en sustancia la ecuación productivista. ¿O sí? El problema aparenta ser más enconado. La pregunta es si la producción puede someterse íntegramente a la racionalización, sean los obreros o los capitalistas o los burócratas quienes decidan qué, cuánto, cómo y a qué precio producir. La economía tiene mucho en común con el lenguaje, y no se necesita ser Baudrillard para constatarlo. Como si fuese una cuestión de voluntad. El principio inviolable propuesto por Castoriadis en aquella época es el salario único. Con este tipo de iniciativas, es casi seguro pensar que ningún obrero seguirá a una vanguardia tan rigorista (por no decir: absurda).

El asunto principal es que la izquierda se vuelve absolutamente sorda, insensible, inaccesible a la crítica. La Unión Soviética estuvo rodeada, durante años, de un halo sagrado. Era casi intocable. Lo sigue siendo, en gran medida, Marx. Quizá esto se haga sin la más mínima mala intención, pero continúa siendo aún más preocupante, si cabe: el hecho de que sea con la mejor intención blinda peligrosamente a estas bandas. Al informarse sobre la historia de grupúsculos semejantes uno se pregunta si la tendencia natural es, en el individuo, el fascismo. Ser comunista involucra, en cambio, una gran violencia. Concretamente, Castoriadis se aprecia sobre todo fanatizado por la crítica a la Unión Soviética; a propósito del nazismo alemán o el fascismo italiano, un silencio de cementerio. Ello explica que el análisis de Hanna Arendt no encuentre eco alguno en Socialismo o barbarie. Resulta un grupo no totalmente cerrado al exterior, pero sí autosuficiente, celoso, antes que nada, de la preservación de su pureza ideológica. Pero si tal misión es lo principal, las diferencias, pugnas y escisiones internas no se harán esperar.

Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, líderes de la agrupación, experimentarán, al cabo, una notable polarización. Las células revolucionarias tienden a la escisiparidad en función de sus genes bolcheviques: procuran una democracia directa pero para lograr ese fin no pueden dejar de ser internamente autoritarias. La oposición se verifica entre la línea dura, que fortalece la vanguardia, y la línea blanda, que será acusada de espontaneísmo y candor. La revolución no se puede hacer, ni de chiste, con sentido del humor. Lefort lo huele: en el deseo de representación late una amenaza de usurpación. Es el problema de “querer” la revolución: no es lo que se dice un deseo universal. La cuestión de la flexibilidad se torna sumamente problemática. Es muy diferente dirigir que canalizar. Se encuentra allí una contradicción prácticamente insuperable entre la autonomía y la heteronomía. Probablemente la experiencia etnológica, junto con el psicoanálisis, sirvieron como contrapeso a esta antinomia. Llegará el momento en que Castoriadis tendrá que elegir entre ser revolucionario o seguir siendo marxista. Y esto no será necesariamente efecto de un revisionismo de derechas: Marx pensaba que, si todo es histórico, su propia teoría, o una parte de ella, tendría tarde o temprano que ser obsoleta. Creer que su paradigma es “insuperable” resulta ser, en rigor, muy poco marxista.

Las condiciones del capitalismo se han modificado al grado de volver nulas muchas consideraciones de Marx, por lo que buscar otros horizontes reflexivos se torna imprescindible. “Para recuperar a Marx hay que romper a Marx”, escribe en Quelle démocratie? (cit. en p. 122). Muchos marxistas arribaron a una conclusión parecida, pero Castoriadis se les adelantó y provocó inquinas (como la de Lyotard). También hubo quien juzgó destructiva toda crítica y aseguró que desembocaría por fuerza en la inacción. En esos años, el griego la emprenderá contra los intelectuales franceses del momento: Sartre, Althusser, Deleuze y Guattari, Debord... Todos son “impostores de mínima monta” (p. 129). Pero quien en realidad se encuentra detrás de todos ellos no es otro que Hegel. En esa filosofía de la historia todo el pasado ha sido conservado-y-suprimido por el presente. Marx se mueve en la misma esfera. Es optimista: pero la historia no lo es en absoluto. Este bascular hacia el pesimismo explica su alejamiento y su acercamiento, vía Lacan, hacia Freud.

Lo que hay en el fondo es una profunda desconfianza no sólo en la posibilidad de la sociedad comunista, sino en que en ella se produzca una completa transparencia. Al cabo, también habrá una ruptura con Lacan. Sin embargo, el proyecto más amplio de Castoriadis es el mismo que el del psicoanálisis: generar individuos autónomos en una sociedad autónoma. ¿Es inevitable, por lo mismo, una especie de lógica de las escisiones en estos núcleos contestatarios? El hecho es que Freud, en un destello de genialidad, decidió reconocer el sentido allí donde la conciencia social sólo veía desechos de la enfermedad. El distanciamiento con Lacan proviene de su racionalización de lo inconsciente. No es cierto que esté estructurado como un lenguaje. Formalizar el sentido es tanto, dirá Castoriadis, como querer vaciar el mar con un achicador. Pero, como buen militante comunista, formulará así la consigna: “donde no había Nadie, Nosotros debemos advenir” (1994, p. 80). No soy Yo, no es el Ello; somos Nosotros los que nos haremos cargo. Para bien y para mal.

2

El progreso, en la sabiduría de lo social, consiste, paradójicamente, en poder regresar a un antes de la formación de lo identificable. Si el umbral no es el conocimiento objetivo, sino su condición de posibilidad, a saber el lenguaje, el antes del lenguaje sólo podría ser el afecto. Esta anterioridad, en la perspectiva freudiana, será eso que en La interpretación de los sueños (1900) recibirá el nombre de conglomerado; Castoriadis sugiere por su parte el término magma. Antes del lenguaje, cada ser humano es un reservorio de imaginación radical. Es un caos genésico, un flujo, una fantasmagorización primaria, prenatal. Consiste en algo anterior al estadio del espejo lacaniano: el estadio o la fase, esta vez según Piera Aulagnier, del pictograma. Antes del sujeto, lo que hay allí es un protosujeto, una mónada cerrada, una indistinción. Literalmente impensable, es empero indispensable tenerlo en cuenta. Si este sujeto asubjetivo preserva la marca del Ello, sometiéndosele, el efecto será religioso, es decir, heterónomo. Si se socializa debidamente, el resultado será completamente diferente, es decir, autónomo.

Toda esta elaboración tendrá un poderoso efecto sobre la concepción de Lacan, destituyendo al cabo su hegemonía. Ni Significante Amo, ni Ley (en un sentido trascendente). Castoriadis proporciona al psicoanálisis un estatuto ontológico a partir de un ser estratificado en permanente evolución, jamás del “sujeto en falta” de la teoría lacaniana. “Castoriadis no imagina encierro alguno en ninguna síntesis armoniosa: hace hincapié en una indeterminación, en un inacabamiento en virtud del cual el efecto siempre supera las causas” (Dosse, p. 159). Y esto conduce a un rechazo de las ilusiones del psicoanálisis en relación con una explicación total del fenómeno psíquico. Queda lo que Castoriadis separa como la dimensión social histórica, irreductible a los procesos individuales.

El psicoanalista en general, y Lacan en particular, cae en la vacuidad y en la soberbia. Este último imagina dirigir la sociedad como amo y señor, acompañado de un coro de loros que sólo recitan sus textos e imitan sus tics de lenguaje como “signo más sublime de la distinción” (p. 166). Es algo en verdad patético. La crítica a ese miniculto a la personalidad parece ineficaz cuando se tiene tanta aversión al Ello, a pesar de lo que diga el propio Castoriadis. Desde cierto limitado punto de vista, es como si lo único que un ser humano deseara fuera llevarse bien con su prójimo. La apertura de nuestro intelectual resulta de tal modo seriamente comprometida. Ya no hay peligro; es una simple vida de burgués con conciencia social. Obviamente, Castoriadis jamás aceptaría tal cosa. Él supone que su teoría es la revolución en el plano de las ideas. ¿La es, sin vuelta de hoja? Probablemente, pero en la revolución anida además una aporía al parecer insuperable; ella puede proclamarse contra el totalitarismo pero en su funcionamiento existe una poderosa tendencia al despotismo. Difícil, tensa situación. A menos que entendamos correctamente la idea de revolución: ésta designa una irrupción del tiempo reprimido, una interrupción del tiempo muerto. Esta represión o esta muerte del tiempo se realiza merced a la burocracia, sea capitalista o sea socialista.

Tal concepción recuerda, un tanto a lo lejos, la dualidad spinozista entre naturaleza naturante y naturaleza naturada. De la lucha (trascendente) entre el Bien y el Mal descendemos a una pugna (inmanente) entre dos direcciones básicas. De todas maneras, es imperativo recordar el componente entusiástico y religioso que existe en esta visión predominantemente acontecimiental de lo real. El entusiasmo procede de la aparición de una “buena nueva” o el “instante mesiánico” que rompe la circularidad del tiempo. No es casual la aproximación de Castoriadis con algunos pensadores cristianos (Ricoeur, Mounier, Guillebaud, la revista Esprit) y con ciertas corrientes del judaísmo (Benjamin, Levinas, Arendt). Esta cercanía no deja de ser peligrosa: no se distingue con nitidez de una teleología de la historia a la manera hegeliana.

Con todo, una cosa es la esperanza y otra muy diferente es la acción. No tener simpatía por la primera no prohíbe la segunda. Castoriadis es griego: su lucha por un individuo y una sociedad autónoma viene de lejos. ¿Qué lugar tiene en ella su obsesión por el régimen soviético? Incluso él tuvo que reconocer su error: la estatocracia fue una masa implosiva que más o menos sorprendió a todo el mundo. Tal vez esto sea importante, pero creo un deber concentrarnos en otro asunto: si, por descontado, habría que afiliarse en la vía de una autonomía radical, ¿qué estrato de la subjetividad humana merecería la más alta consideración? ¿El Yo, el superyó, el ello? Al menos es la pregunta más interesante, porque los errores de apreciación parecen coyunturales. Es decir: ¿cuál es la sede más genuina de la imaginación radical? A la vista de lo que prevalece en el Occidente cristiano, difícilmente podría seguir apostándose por el primero, que deriva hacia el individualismo posesivo, y por el segundo, que se conforma en lo que Althusser llamaba Aparato ideológico de Estado, y que puede ser una religión o una “cultura” en el sentido excluyente del término. Uno desemboca en la democracia representativa, es decir, en el cinismo y la apatía; el otro en el despotismo y la superstición, es decir, en la religión.

¿Por qué no fue lo suficientemente tajante en esta demarcación el filósofo? Uno se inclina por la explicación diplomática; político de principio a fin, Castoriadis quiso siempre hacerse de aliados. Porque existe una aguda crítica de todo régimen heterónomo, aquel que en nombre de Dios esclaviza a la mayoría de la población. El gran problema de la modernidad es la incapacidad o la negativa a despojarse de la teología:

En los antiguos hay una ontología implícita, las oposiciones de caos y cosmos y de physis y nomos; el ser es tanto caos, en el sentido del vacío (chaino) y el de la mezcla indefinible, como cosmos, a saber, ordenamiento visible y bello. [...] En el mundo moderno no logramos desprendernos de una ontología unitaria y por lo tanto casi fatalmente teológica (1998, p. 209).

Es perceptible, por lo demás, una extraña e incómoda vacilación en esta teoría. ¡Es un griego en las Galias! El trasplante no es un asunto baladí. En gran parte, según hemos ido viendo, se trata de un esfuerzo por pensar sin Estado. La polis griega ofrece esa posibilidad. Pensar sin Estado tiene muchas formas: hacer a un lado la representación (como delegación) es una de ellas. Las consecuencias son inmensas; la democracia, como lucha por acceder a una auténtica autonomía, aparece por fin en su justa perspectiva. En su mismo movimiento, suscita la aparición de la filosofía, de la historia y de la tragedia. La democracia moderna, al recaer en la representación, atraviesa forzosamente por una mistificación. ¿Es posible no pasar por ahí?

3

¿A qué obedece la vacilación de este singular conjunto de ideas? No se le puede acusar de incoherencia. El trazo es muy claro: a la revolución, que es lo mejor y más noble de una sociedad, la acompaña siempre una sombra trágica: su hybris. En términos escatológicos: la revolución, que es la posibilidad de la autonomía, es el Bien al cual acecha un Mal igualmente radical, ineliminable, que es la maldición que la hace despeñarse en la heteronomía. Ahora bien, ¿qué tan autónoma es esta hipótesis? Continúa siendo, sin escapatoria, a mi juicio, una forma de teología. “Castoriadis sigue siendo fiel hasta el final a su idea de imperativo revolucionario, lo que aclara a la vez la fascinación que suscita, el rechazo del que es víctima y la marginalidad en que se lo mantiene” (Dosse, p. 379). ¿La revolución, una fantasía? Ni más ni menos. Esta decisión por la autonomía exhibe necesariamente un lado trágico: la sombra o la amenaza de la democracia es el totalitarismo. Autonomía sin autolimitación es totalitarismo. Pero semejante dependencia conduce a una aporía: o bien lo humano es irrealizable, utópico, o bien es tautológico.

Muchos observadores, entre ellos particularmente Robert Legros, han concluido que, a pesar de sus esfuerzos por desembarazarse de Hegel y de Marx, Castoriadis sigue prisionero de una noción acaso demasiado iluminista de la historia: 1) antes de Grecia las sociedades están cerradas y hundidas en sí mismas, 2) cada sociedad ha de liberarse a sí misma y 3) debe haber un estado final en la que la sociedad sea transparente y enteramente autónoma. Es verdad que nunca lo afirma expresamente, y de hecho se opone a ello, pero su teoría tiene mucho de teleología. Su trasfondo tiene que ser así. Es mítico. Probablemente nuestro autor diría que no se trata de disolver todos los mitos, sino de saber quedarse con los buenos. El de la emancipación sería uno de ellos. En Castoriadis, la liberación personal ha pasado por varias etapas: por caso, para huir de Marx, ha echado mano de Freud. Debe verse en esta transición un cambio de énfasis desde lo social hacia lo cultural. También ha necesitado liberarse de Lacan por su desprecio de lo imaginario y su sobrevaloración de lo simbólico.

La posición del griego es inversa: aquél subordina a éste, lo cual restituye a lo inconsciente su libertad. Lo simbólico está del lado de lo instituido, no de lo instituyente. Recordemos su deuda con la Grecia antigua: el magma es una imagen del caos de donde brota un orden, un cosmos de instituciones. El magma no está previamente ordenado: no es Dios. Pero puede darse un orden. Se diría que el magma se autoinstituye. Pero para llegar a esto, Castoriadis ha tenido que liberarse además del estructuralismo y de la fenomenología; uno porque no sabe qué hacer con la historia, y la otra porque no puede escapar de su clausura egológica. Los caminos de Husserl hacia el Lebenswelt y de Heidegger hacia el Dasein tampoco son satisfactorios: siguen siendo enfoques autocentrados. Finalmente, los trabajos de Sartre y Bachelard, que le hacen sitio a lo imaginario, no cumplen las expectativas de Castoriadis: el ser no participa de sistema alguno, sino del caos (en su acepción de vacío). El valor excepcional de lo imaginario (no en un sentido secundario, como en Kant, ni en un sentido alienante o ideológico, como en Hegel o Marx) procede directamente de Merleau-Ponty, maestro de nuestro filósofo. Había que leer bien a Freud: “Merleau-Ponty y Castoriadis tienen en común el hecho de haber tomado en serio los aportes del psicoanálisis, lo cual los llevó a no reducir la dimensión imaginaria a un mero embuste que fuera necesario desmitologizar, sino a anclarla en el atravesamiento de una experiencia concreta” (p. 397).

Lo dicho: el problema no es la teología, sino cuidar que no se oponga a la revolución. Esto es tanto como ganar el partido con una pequeña ayuda del árbitro. Pero va a llegar el momento en el que no interese ya ni el partido ni su resultado. Esta apatía tal vez tenga un largo aliento; pocos se convencieron en verdad de las promesas simétricas del capitalismo liberal y del socialismo marxista. Nunca fueron, para el pueblo, alternativas reales. Lo que despertó, cierto que de modo efímero, nuestro entusiasmo, pasaba a un lado de la política o de la técnica. Parecía que el Ello no decepcionaría como ya lo habían hecho el Yo y el Nosotros. Gracias a Foucault, parecían más confiables las contraciencias: la etnología y el psicoanálisis. La fuerza de las cosas tenía y tiene algo de avasallante. Quizá llegó el tiempo de hacerse imperceptible. Para el crítico, son tiempos evidentemente aciagos. El secuestro de la democracia es casi completo. Se extiende la “gran somnolencia”, y no sólo a lo político. La cultura está invadida por un hedor de muerte: ya no se distingue del gusto frívolo por el exotismo y de la visita meramente turística. La época de las grandes obras (Schoenberg, Webern, Berg, Kandinski, Mondrian, Proust, Kafka, Joyce) concluyó en 1925.

Este lamento se encuentra seguramente demasiado cerca de la nostalgia reaccionaria, por lo que el crítico debe permanecer al alba. De todos modos, Castoriadis considera que la descomposición de la cultura y la crisis de la conciencia histórica remiten a la disolución de las dos ideologías dominantes de Occidente, el liberalismo y el marxismo. Se desparrama una sensación de timo o de fraude en el arte, de quien se espera un atisbo del futuro en formación. El imaginario de esta civilización es el dominio total de la naturaleza, a fin de poner ésta al servicio del hombre, lo cual, bien visto, resulta insensato. El arte, y en particular la literatura y la música, provocan en el ánimo una experiencia imborrable de semejante insensatez. La ruina de Occidente se vincula con la falta de fuerza de experiencias como esta del arte, con lo que sobreviene la pregunta acerca del impacto de la reflexión o de la contemplación en el imaginario dominante. Queda una constelación en la que prevalece la acedia. Nada puede nadie, porque las fuerzas desencadenadas son complejas, omnipresentes y casi omnipotentes. A mayor activismo, mayor postración. El crítico incluso se alía con los verdes: la ecología, según su prisa, es anticapitalista.

Para un diagnóstico tan severo, todo es hybris. Pero entonces, el ideal de autonomía es completamente irrealizable en su patria misma. La sociedad es heterónoma, y algo similar se dirá del individuo, avasallado por fuerzas que en ocasiones ni siquiera percibe con claridad. Se denunciará al crítico de etnocentrismo, o de eurocentrismo, una forma elegante de racismo. En el fondo, es visible una desesperación teñida de ingenuidad: el empeño es dejar de pensar así, pero quienes pueden hacerlo no tienen poder para cambiar las cosas. La desembocadura es una impotencia generalizada, una mortal desesperanza. Pero existe algo paradójico en todo esto, pues la imaginación radical simplemente no puede programarse. No está en mis manos; no está en nuestras manos. ¡La autonomía siempre se encuentra en manos de la heteronomía!

4

La crítica conduce sin remedio a una insalvable aporía. En la de Castoriadis, por centrarse en la autonomía, ésta es particularmente aguda. La impresión persiste: se quiere salir del capitalismo por obra y gracia de la voluntad, y así podemos esperar siglos. De hecho, no va a ocurrir nunca. Es como querer tirar el agua sucia sin tirar el agua sucia. Nos agrade o no, la posición de Heidegger aparece, a este fin, mucho más consistente. Tal vez el proyecto de salida se encuentra obturado por el proyecto mismo, no por la dificultad inherente al problema. Nada por la fuerza, tarde lo que tarde. Todo, independientemente de que esto merezca una lectura más atenta y detallada, arranca de, y retorna a, una antropología. Si no hay Dios, todo, hasta el hecho de que no sea posible pasársela sin Él, está permitido. Axel Honneth, al relevo de Habermas, lo ha sabido señalar: la parte instituyente del marxismo estaba sepultada bajo las ruinas de lo instituido; la imaginación radical es otro nombre de la praxis. Pero no deja de percibir en Castoriadis un tufo vitalista: el magma es prácticamente lo mismo que él élan vital de Bergson. Al llegar a su colofón, el biógrafo caracteriza la obra del filósofo como “dilatada, profusa, proliferante, rizomática, laberíntica y de escaso reconocimiento en los medios académicos universitarios” (p. 455). Una consecuencia de esta índole marginal es, con frecuencia, la atenuación e incluso inversión de sus tesis más fuertes.

En multitud de respectos, el mundo contemporáneo no es tan deplorable. El individuo ha logrado, a pesar de muchos candados y restricciones, llegar a ser más autónomo. La tendencia a la privatización ha hecho de la vida privada un espacio no forzosamente concentracionario. La idea misma de militancia no se ha disipado, sino que en varios aspectos se ha enriquecido. El mundo no ha avanzado de una pieza hacia una mayor heteronomía. Es inobjetable que la modernidad se mueve de acuerdo con un eje de dominación de la naturaleza y la sociedad, pero también se afirma su poder como aquella fuerza de no avasallamiento sino de autonomía y libertad. Castoriadis era humano, y esto posee un significado preciso: lo instituido por él mismo llegó a sofocar o a bloquear su propia fuerza instituyente. En otros términos: envejecía, como todos, cada día. Es posible que leerlo signifique, esencialmente, actualizar su potencia instituyente, una labor desde luego no circunscrita al filósofo grecofrancés.

Su libro La institución imaginaria de la sociedad es, al lado de Ensayos sobre el individualismo de René Dumont y El desencantamiento del mundo de Marcel Gauchet, una referencia indispensable para la filosofía política actual. Un antiguo camarada de Socialismo o barbarie, Daniel Blanchard, subraya la continuidad de su pensamiento: después de un amplio periplo, Castoriadis vuelve a las mismas comarcas del ser con un único tesoro: “la convicción confirmada por doquier de que el ser es indeterminación, el tiempo es creación, la autonomía es su consumación y la revolución es el momento inaugural, aunque sea conflictivo, de esa autonomía” (cit. en p. 473). Que el ser sea indeterminación, ¿es una garantía de la libertad (o la autonomía) de la acción humana? La consistencia de esta idea se antoja inexpugnable. ¿En qué es de izquierda tal pensamiento?

El eje podría incluir otras constelaciones, probabilidad que no necesariamente lo invalida. Podría ser: indeterminación (ápeiron) - tiempo orientado - libertad moral - parousía (escatología). No casualmente les pareció atractivo a muchos cristianos. Del vacío al mito escatológico se cubre un trayecto posible. Realmente es secundario el ateísmo militante que ostentó siempre el filósofo. Pero, ¿estaría de verdad contento un creyente? Una cosa es decir: “Dios no existe” y otra muy distinta es: “Dios puede ser cualquier cosa”. Depende de lo que nosotros queramos, por más que ese pronombre comparezca en su ambigüedad. A Castoriadis se le acusó de eurocentrismo, presente en su helenocentrismo. Nosotros, ¿quiénes? ¿Los griegos, los cristianos, los seres humanos, los seres vivos de la Tierra? Sea como fuere, el filósofo afirma la autonomía contra la voluntad de Dios, que es una forma de poner por encima los intereses del hombre. Así todo se simplifica, pero, por otra parte, todo se complica o distorsiona. Es otra rama u otra flor del mismo tronco humanista. Allí podemos ver su orilla. El límite de la crítica, podríamos afirmar, es el límite interno de lo humano. No parece posible ir más allá. Postular un más allá de lo humano no equivale por fuerza a sucumbir a la heteronomía, posibilidad que aterraba a Castoriadis. Se trata, para decirlo con claridad, de abrirse a lo sagrado, no de hacer un vacío interior para que se realice la voluntad de Dios.

La diferencia entre lo sagrado y lo divino es análoga a la diferencia entre el poder y el dominio, o entre la política y lo político. Normalmente, no se hace. Allí, creo, reside todo el problema. La dialéctica de Hegel, por ejemplo, se muestra incapaz de trazar semejante distinción. El señorío (Herrschaft) no es todavía la soberanía (tenía que producirse el caso Bataille para ello). La cuestión de si lo de Bataille es una forma especial de dialéctica tendrá que esperar su desarrollo. Digamos por lo pronto que lo sagrado, a pesar de cierta carga semántica, se encuentra mucho más próximo a la idea de un ser indeterminado y a un tiempo que se realiza en el instante que un “Dios” en el sentido en que se halla perfilado en los monoteísmos históricos. Ni los cristianos ni los judíos deben sentirse finalmente tan a gusto con el pensamiento de Castoriadis.

Respecto del judaísmo, puede verse la distancia crítica que, a pesar de sus coincidencias, separa al griego francés de Jacques Derrida, judío francés: éste no ha hecho quizá más que abandonar el logocentrismo para entronizar el grafocentrismo. Clásico. Es el predominio (monoteísta) de lo simbólico sobre lo imaginario. Indeterminación o ápeiron quiere decir que no sólo no hay una “ciudad de Dios” a la que tendría que aspirar la “ciudad de los hombres”, sino que ni siquiera, como lo ha visto el propio Marcel Gauchet, existe “lo social”; no existe, entendámonos, como algo ya constituido, sino como movimiento de institución. Lo social es lo político: no hay nada escrito. ¿Así es lo humano? ¿Tabula rasa? El propio filósofo vacila entre la exaltación y la lamentación. La gente es débil: ahora apática, ahora movilizada, ahora entusiasta, ahora deprimida, ahora consciente y voluntariosa, ahora inconsciente e influenciable... Ello obedece a que lo humano, en cuanto ente biológico, tiende, para sobrevivir, a la clausura sobre sí mismo. Lo social es una primera apertura; lo histórico, una segunda. Pero, para Castoriadis, como para buena parte de la tradición filosófica, es imperativo ponerse en riesgo para asegurar la propia existencia. Perdido el instinto, sin esperanza de recuperación, ¿qué queda, si no el logos? Tal el dilema.

5

Cornelius Castoriadis es un excelente ejemplo para examinar los límites y puntos ciegos del pensamiento crítico moderno. No es que éste, moralmente, no se halle justificado: el mundo está muy mal hecho si pensamos que Dios tiene un gran plan. Desaparecer, retirarse o, peor, morir, puede muy bien ser parte de ese providencial plan; después de todo, ¿quién como Él? En otros términos, resulta accidental si decimos expresamente “Dios quiere” como si, en el discurso explícito, nunca lo manifestamos. La controversia sobre el “verdadero” socialismo posee, según aquí hemos mostrado, infinidad de puntos de contacto con la escatología. A Castoriadis esa analogía no da la impresión de preocuparle. Es, por principio, un militante comunista, ocupado en cambiar el mundo y, si ha lugar y tiempo, en interpretarlo. Esa famosa onceava tesis de Marx sobre Feuerbach permanece intacta. Es preciso trabajar en la transformación del mundo, porque el capitalismo es de una atrocidad insoportable, pero no es menos abominable lo que en la otra mitad del planeta, gracias a la revolución de octubre, se ofrece como “mundo nuevo”.

Allí existe una nueva burguesía que se alimenta vampíricamente del trabajo del pueblo, y se llama burocracia. No hay que revolver mucho las cosas para comprobar que esa nueva clase es mucho peor que la vieja burguesía: más ignorante, más improductiva, más soberbia y más amenazante que ella. No se precisa de mucho ingenio para desenmascararla, aunque, sin duda, sí es necesario ser lo suficientemente valiente. La teoría correspondiente se reduce a incluir a esa clase dentro de los patrones de la antigua injusticia social para que funcione adecuadamente. No hay que abandonar el ideal de emancipación social, pero si la teoría se esclerosa, tal y como a ojos vistas lo ha hecho, será justo y necesario despedirse de ella. Es imperativo, en todo caso, “revisarla”, actividad que en sí no tiene nada de malo pero que, en el contexto de la Guerra Fría, significaría pasarse “objetivamente” a las filas del enemigo. Qué calamidad.

Lo que el militante comunista tiene que hacer es dificultoso: pensar la democracia moderna y las modificaciones del movimiento obrero tras una ominosa traición a sus ideales. Dentro de esa traición deben incluirse estrategias de moda como las que, según Castoriadis, protagonizan Foucault y Derrida: son éstas formas muy retorcidas y sofisticadas de rehuir la responsabilidad del pensamiento filosófico, que no es precisamente la de satisfacer una simple curiosidad sino, desde su alba en la Grecia del siglo V a. C., pensar por sí mismos. La filosofía coincide así con la voluntad crítica y el deseo de cambiar las cosas, por lo cual están excluidos a la vez el escepticismo y el racionalismo metafísico. Ahora, renunciar a Hegel sin desertar de la voluntad de sistema no parece una empresa sencilla. La filosofía consiste en apostar por la fuerza de la razón sin creer que el ser coincide puntualmente con ella. Es preciso para lograrlo ir más allá del Platón de las esencias y del Aristóteles de las categorías. El ser que desde ese más allá se avizora no se asemeja al que acostumbrábamos apreciar: es el magma, un ser tan real como posible. Un ser estratificado: primero caos o abismo, luego vida, luego psiquismo, después sociohistoria y por último subjetividad. Tal sería la progresión. A tales estratos o niveles corresponde un discurso específico: ontología, biología, psicoanálisis, antropología e historia y política.

Pero hay algo que, como afirma Nicolas Poirier en su libro, sirve de eje o de hilo conductor para todos los meandros de Castoriadis: la imaginación radical, otro nombre de la potencia creadora que recuerda a Spinoza, Nietzsche y Bergson, aunque nuestro autor no tematice sus contribuciones (ni sus discrepancias). Potencia, voluntad de poder, élan vital... “Castoriadis habría vislumbrado que la imaginación era el elemento esencial que permitiría aprehender el fenómeno de la creación (emergencia de lo radicalmente nuevo y no mera repetición de lo mismo con distintas variantes), otorgando así a la historia una dimensión creadora originaria” (2006, p. 26). Por eso todo el trayecto del filósofo revela una unidad de base. No necesitamos a un Dios que nos diga qué debemos hacer, porque ser humanos es una, o, mejor, la fuerza creadora por excelencia. Sólo que esta fuerza no es solamente una “fuerza de trabajo” abstractamente considerada, sino la potencia de imaginar el mundo al margen y aun en contra de lo ya imaginado.

Movilizado por sus convicciones políticas, vemos aquí al filósofo crear conscientemente una ontología ad hoc. Uno siente que habría mucho qué decir al respecto. O bien la política experimentó una singular ampliación, o bien la filosofía sufrió una infame reducción. Es probable que con Castoriadis ocurrieran las dos cosas al mismo tiempo. Arrasar sucesivamente con Stalin, Trotsky, Lenin, Marx y Hegel tiene su precio. Comprender el fenómeno burocrático que dominó en la Unión Soviética, y la caracterizó desde el mismo principio de la revolución, llegó a ser, por muchos años, su única cruz. La conclusión de su esfuerzo fue este: creer en la historia como manifestación de leyes cuasi naturales y como materialización de una lógica objetiva conduce a la parálisis del pensamiento. Un burócrata es, aparte de un arribista como Stalin, alguien como Trotsky, que pensaba de sí mismo, extasiado, que era “un instrumento lúcido de la historia”.

Por su parte, Marx se equivocó, según nuestro autor, al considerar al trabajador como una masa pasiva de la cual el capitalista extraía plusvalía igual que se ordeña leche de una vaca. En todo caso, eso quisiera cualquier patrón, pero es raro que lo consiga. Los trabajadores no son de palo. Es más: si ellos no quieren, no habrá socialismo. No hay nada inevitable en la historia. Y la técnica, a diferencia de lo que opinaba Marx, en absoluto es neutra. El carácter prometeico de la teoría castorideana es palmario: el socialismo significa tomar voluntaria y conscientemente la economía en manos de los trabajadores. Esto lo llevará a considerar a Marx un espíritu burgués: nunca se le ocurre que a un hombre no le interese el amasar una fortuna. Al fin, quería ser revolucionario, pero ¡ay!, no lo era tanto. Toda la evidencia etnográfica aboga por otra economía, así que suponer que es “humano” el deseo de acumular no pasa de ser una extrapolación sin fundamento alguno.

En suma: no hay “leyes” de la historia que expliquen el carácter dominante de la economía o de la técnica, ni justifican que se pase obligatoriamente de un modo de producción a otro. Aunque nos dé por creerlo, y a veces realmente lo parezca, la gente no es un rebaño de ovejas. Ni los poseedores ni los desposeídos se encuentran por entero supeditados a un conjunto trascendente de leyes históricas. Nadie, si en verdad es lúcido, puede pretender ser un “instrumento” de esas presuntas leyes. Pero esta pretensión está en Marx, cierto que junto con una visión más “voluntarista”, que es definitivamente la que interesa a Castoriadis. No hay determinismos históricos; ¿qué hay entonces? Voluntad de cambio, voluntad de inmovilismo. Hay que arreglárselas con eso.

6

Como es de esperarse, el crítico no perdona ni a la crítica. Pero esto puede amenazar al pensamiento en su totalidad. ¿Dónde y por qué detener la labor de zapa? El marxismo, pase: después de todo, es finito; obra de una mente limitada. Pero, ¿la revolución? De que es posible renunciar a esa idea, lo es; de todos modos sigue al parecer siendo lícito conservarla para justificar la crítica. Lo cual no deja de complicar las cosas. ¿De qué base emergería esa legitimidad? De ninguna base teórica: Castoriadis resuelve que la praxis se justifica a sí misma... porque es el ejercicio de la libertad. No es necesaria, a fin de legitimarla, una teoría omniexplicativa. Hay un punto en que el para qué cesa de tener sentido. ¿Para qué ser libres? Para pensar. ¿Para qué pensar? Para vivir. ¿Para qué vivir? Para... ¿qué te importa? La solución puede decepcionar: no existe una verdad ya hecha, es menester hacerla. En realidad, todo se vale si lo que se quiere es existir libremente.

El marxismo pretendió cubrir una totalidad que terminó volviéndose contra él; por fidelidad a la revolución, que es la búsqueda incondicional de la autonomía, es justo ir más allá. Más o menos esa sería la excusa. El fracaso del marxismo es signo de que aún es posible la revolución, no al revés. El pensamiento reaccionario sacará partido de esta descomposición al pensar que, como hacen Levinas y otros, en el judaísmo o en el cristianismo, sólo confiando en un Otro Absoluto (en Dios), sería viable la supervivencia de la humanidad. La alternativa ya no es socialismo o barbarie, o si lo es se debe a que remite a la disyuntiva entre sociedades heterónomas (enajenadas) y sociedades autónomas (que se dan y se quitan sus propias leyes). Todo depende, según se advierte, de una concepción abierta, no egológica, del sujeto. El “yo” de Castoriadis no es ni cartesiano ni kantiano: es merlopontiano. Su lectura de Freud, según hemos visto, delata una incurable alergia al Ello: el Yo debe someterlo. Así que la autonomía ya sabemos a qué instancia ha de ser confiada. Es política, no arte. El inconsciente no puede continuar impulsando a la imaginación, sino la reflexión. Castoriadis deja, ello no obstante, una puerta entornada: si el Yo reflexivo no está acabado, el discurso del Otro no será el del Amo “a menos que así lo desee” cada quien. ¿Dios quiere si yo lo permito? Suena ridículo e impracticable. Por esta fisura puede sin embargo trasminarse, filtrarse otra vez la heteronomía. ¿O entre la política y el arte no existen barreras ontológicas? Todo conduce a este tipo de interrogantes.

El psiquismo, como vio Freud, es un objeto irreductible, en particular a la biología. El filósofo va más allá: tampoco la historia es irreductible a otros encadenamientos causales. Falacias naturalistas por todos lados. La posición predominante es esta: libre, el Yo; el Ello está restringido a reproducir una causalidad biológica o zoológica. El Yo es aquello -el único estrato subjetivo- que se encuentra “fundado” por y en una indeterminación radical. En consecuencia, la imaginación radical es, literalmente, milagrosa. Dios es uno de sus productos. En ella se encuentra suspendida toda ley de causalidad. Obviamente, no a un nivel material, sino simbólico. Es fuente primaria de significación, no obediencia a eidos o a arquetipos dados de una vez por todas. Pero radical, verdaderamente radical, quizá sólo la imaginación estética, y seguramente ni esa. Imaginación radical, sólo el sueño. Lo más próximo al sueño es el trance, e inmediatamente después vendrá el mito. El filósofo no va ni puede llegar hasta ese extremo: se conforma con imaginar lo político. No es poco, por cierto.

Ya vimos la ampliación que aquí está en obra. La idea de revolución que de semejante concepción resulta difiere parcialmente de la noción clásica: se trata no sólo de permitir la transformación perpetua de una sociedad, sino de garantizarla. El propio Castoriadis se muestra dispuesto a suprimir el rótulo; que esta autoinstitución se halle asegurada es lo importante. No es, por caso, el olvido del ser heideggeriano, y tampoco es el olvido del Otro levinasiano, sino el olvido de la imaginación, lo que va a caracterizar, según Castoriadis, a la tradición filosófica de Occidente. Ella siempre ocupa un lugar subordinado, con una función auxiliar para el conocimiento y otros asuntos más serios. Kant es el que más cerca se halla de reconocer su potencia creadora, pero –y es una observación que debe aplicarse al propio Castoriadis– subordina la estética, ámbito donde ella campa, a la ética. Acá es una subordinación a lo político, por más que su concepto haya sido agrandado.

La objeción a Nietzsche no es, en absoluto, convincente. Dionisos no es “otro Dios”, sino lo otro de Dios. Una vez más: o esto no se entiende o no se quiere entenderlo. Nietzsche no piensa la obra de arte, producto de la creación, como cifra de alguna trascendencia. Tal acusación recae más bien en Castoriadis. Llámele o no “revolución”, lo que se busca es que toda la sociedad sea igualmente libre o autónoma. No es cuestión de saber si ello es factible, sino de condicionar la creación a una totalidad abstracta. No se ha dado un paso fuera de Kant. Es decir, no se ha salido del cristianismo. ¿Por qué ha de ser políticamente correcto el fruto de esta potencia? ¿Por qué la verdad ha de coincidir forzosamente con el Bien?

Una sociedad (como la griega) puede imaginar que la esclavitud es necesaria para el establecimiento de la democracia, y otra (como la alemana) considerar que no hay progreso sin una purificación racial. ¿Por qué no? No digo que Castoriadis no sepa qué está bien y qué está mal; lo sabe, pero de su concepción de la imaginación radical no puede decidirse con coherencia. Es moralmente inconsistente. Sea como fuere, la ontología correspondiente es rigurosamente atea: el ser no procede de algo preconstituido. El cosmos es una figura del caos. Y esto significa que el caos nunca termina de ser “vencido” por el cosmos. El mundo está incompleto e inacabado: se mantiene abierto. Por eso, entre otras cosas, hay creación continua, al menos en el mundo imaginado y edificado por el hombre: ellos

deben crear universos de significaciones (lenguaje, normas sociales, etc.) que puedan asegurar un marco relativamente estable para su existencia, pero este orden relativo no agota lo que es: el mundo no está determinado ni organizado en su totalidad y constituye una fuente inagotable de creaciones (p. 84).

Que no sea totalmente cosmos es admitir que se encuentra mezclado. Se entiende ahora la diferencia entre arte y religión: uno exhibe el Abismo sin disimularlo, la otra lo muestra para edificación de la feligresía. ¿Y de qué lado se cargan los dados de la política? Todo estaría pasablemente bien si Castoriadis extendiera, como hace Spinoza, su concepto de imaginación radical a todas las criaturas de la naturaleza. Pero no: el salto radical sólo se produce con nuestra especie. Tal vez por eso cuesta tanto trabajo decidirse si su obra sigue siendo o no una tierna pastorela.

Bibliografía

Castoriadis, C. (1998): El avance de la insignificancia, Madrid, Cátedra.

(1994): El psicoanálisis, proyecto y elucidación, Buenos Aires, Nueva Visión.

(1983): La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets.

Dosse, F. (2018): Castoriadis. Una vida, Buenos Aires, El cuenco de plata.

Poirier, N. (2006): Castoriadis: el imaginario radical, Buenos Aires, Nueva Visión.

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974