El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 2

La polémica de la diamórfosis y las nociones de materia-forma

Héctor Enrique González

A propósito de la lección «La idea de diamórfosis en el ámbito literario» de Ekaitz Ruiz de Vergara en la Escuela de Filosofía de Oviedo

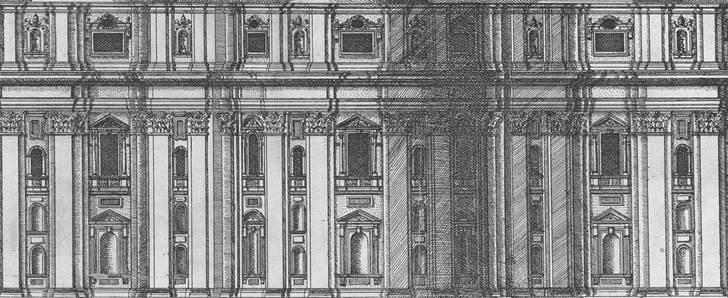

Étienne Dupérac, «Vista de Basílica de San Pedro desde el sur según el diseño de Miguel Ángel» (fragmento), Speculum Romanae Magnificentiae (1558-61)

Trabajaba en mi sillón de orejas, ya medio dormido, en un artículo sobre la realidad virtual, cuando me llegó la notificación de un vídeo de la EFO{1}. Casualmente, la lección trataba el tema de la diamórfosis, sobre el que estaba leyendo en ese momento para esclarecer qué tipo de transformación, si la hay, es la que media entre una hoja de programación y los fenómenos audiovisuales que genera. La diamórfosis es una de las posibilidades que uno se plantea ante el paso del código a los fenómenos audiovisuales, pero una transformación conserva una cierta continuidad de los materiales, al menos en principio, una continuidad que permite deshacer y hacer el recorrido del proceso, su círculo de regressus-progressus. El código de programación, ¿cómo se transforma en imagen y sonido y cómo es posible representar ese proceso?

La discusión que se produjo durante esta nueva lección de la EFO a partir de 2:12:00 entre Ekaitz Ruiz y Marcelino Suárez entraba en el problema de cómo y a qué entidades se puede aplicar una diamórfosis. Las transformaciones que Bueno denomina «emergencia positiva», «reducción», «anamórfosis» y «diamórfosis»{2}, tal como las describe en diferentes lugares, se dan en totalidades atributivas, dado que hablamos de alteraciones a nivel morfológico. Las transformaciones implican una redistribución de partes formales y materiales en una configuración diferente, una distorsión de las conexiones y relaciones entre ellas. Solo de forma analógica o metafórica cabría hablar de transformación dentro de una totalidad distributiva, en la que se dan cambios o alteraciones no morfológicas, sino conceptuales.

En una transformación quedan implicados los tres géneros de materialidad. M1, los cuerpos cuyas partes se reordenan o deforman; M3, los procesos geométricos-matemáticos que recogen el continuo de los movimientos de reordenación o deformación; M2, las operaciones de reordenación y el seguimiento del doble camino regressus-progressus que tiene lugar desde el punto de llegada hasta el punto de partida y de nuevo al de llegada: en otras palabras, el registro de la transformación. Es cierto que en la anamórfosis absoluta el camino del regressus-progressus está cortado, pero eso no significa que M2 deje de estar implicado, dado que el propio corte se constata solo desde M2. La anamórfosis absoluta seria un caso límite en el que las formas pueden llegar a aniquilarse por su cercanía a la Materia Ontológico-general.

Ekaitz explica en las contrarréplicas (2:23:38) que Dante ejerce una diamórfosis en la Comedia al representar la Trinidad cristiana mediante la organización sistemática de los materiales en torno a tríadas a todos los niveles: agrupa los cantos en tres partes, compone con estrofas de tres versos, &c. Ahora bien, este material nos pone enseguida en dificultades. Si el número tres es el elemento que conecta el punto de llegada y el punto de partida de una transformación, significa que se ha reducido la forma a un número y esta reducción nos pone en la necesidad de encontrar la materia corpórea que le da soporte. Aunque el número puede ser considerado una forma, el número tres no se puede transformar en sentido estricto, porque, despojado de un cuerpo, carece de partes cuyas relaciones o conexiones puedan distorsionarse. Es más, ni la Trinidad ni ninguno de sus miembros son partes formales ni pueden serlo, sencillamente porque la Trinidad y sus Personas, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, son ideas imposibles. Esto no quiere decir que no se puedan representar, pero lo que no se puede hacer es una representación formal de sus transformaciones.

«Diamórfosis implica (supuesto un campo de origen, la morfología de cuyos miembros habría de explicarse a partir de morfologías dadas en su entorno) una trituración, fragmentación, despiece o descomposición del campo de origen en partes formales suyas (no meramente materiales) y una recomposición, a partir de esas partes formales, que pudiera dar lugar a la aparición de morfologías nuevas, indeducibles de los campos exteriores y, por tanto, “inmanentes” al propio proceso»{3}.

Tomada esta definición en sentido estricto, solo podrá ser aplicada a una entidad hilemórfica. La idea de parte y, en concreto, la de parte formal del Materialismo Filosófico son solidarias de las ideas de síntesis y análisis y, desde luego, de las operaciones quirúrgicas de acercamiento y alejamiento que las inauguran. Su aplicación a la idea de Trinidad cristiana exige aceptar su existencia operatoria y asignarle una morfología. La asignación debería hacer posible la reconstrucción del camino emprendido en la transformación, primero en el regressus y después su reconstrucción en el progressus. Ahora bien, si insistimos por este camino, en el caso de ideas teológicas o metafísicas aún sería posible encontrar la materia corpórea a la que se vinculan. El proceso nos dejaría tan solo la opción de conservar la conexión de las formas con aquellos materiales corpóreos en los que yacen, o sea, las reliquias escritas. De otro modo, emprender este camino a través de una representación alegórica con ayuda de una nematología significa diluir todo el proceso y acercarlo, en el mejor de los casos, a las inmediaciones de una anamórfosis absoluta, donde la racionalidad operatoria queda destruida.

Ekaitz y Marcelino discuten en especial la diamórfosis entre categorías, según queda expuesta en los Esbozos de una Teoría del Cierre poético de Vicente Chuliá{4}. Aquí la cosa se complica aún más. La duda que expresa Marcelino está justificada, porque una diamórfosis «intercategorial» es un peligro para la misma noción de transformación. Al tomar el ejemplo del Impresionismo, hay que plantearse si la música puede recibir conceptos pictóricos a través de una diamórfosis, como la difuminación de los contornos, el desdibujamiento de las formas, la imprecisión. Un atributo como la difuminación ni siquiera se refiere a partes extra partes. El desafío es resolver cómo las difuminaciones visuales, en cuanto elementos de la forma, pueden transformarse en difuminaciones sonoras. Si no nos resignamos a la otra solución practicable, la de convertir la diamórfosis en una idea análoga, será necesario construir un aparato racional de rasgos aparentemente vagos, puros fenómenos identificados con formas y unidos a materias, que logren el tránsito entre las fronteras categoriales.

Hay una transformación en el paso de la pintura académica francesa del S.XIX a la impresionista. Un análisis de las diamórfosis operadas en los cambios de estilos y técnicas ha de asomarse a los ejercicios de asimilación que pintores como Manet y Monet hicieron de las pinturas de Ingres o David y, seguidamente, proyectarlos en la perspectiva abierta cuatro siglos antes por la pincelada de Velázquez, que acompaña la nueva percepción del paisaje francés. La diamórfosis opera en cada disciplina artística al nivel de los objetos, de las secuencias de ejercicios conectados por las operaciones manuales, los trazos de lápiz, carbón u óleo sobre papel o lienzo. Solo a ese nivel, en el que los productos, objetos y sujetos artísticos se acumulan en una secuencia conexa, es aceptable decir que la línea de Ingres se ha transformado en la de Degas. Estas transformaciones de estilo se producen, por tanto, a través de representaciones. En la representación se encarna el tránsito entre el punto de partida y el de llegada de un objeto que incluso puede no haber estado presente. Borromini reelabora los elementos de las ventanas diseñadas por Miguel Ángel para el ático de la Basílica de San Pedro y construye con ellos las ventanas del Palacio Barberini de Roma. También toma de Miguel Ángel el motivo de la esfera sobre el capitel curvo de la Porta Pia y lo sitúa en el exterior de la iglesia de Sant’Ivo. Pero estas transformaciones, obviamente, no las ejecuta sobre la misma piedra. Borromini no arrancó fragmentos de la fachada de San Pedro, sino que realizó la transformación en sus dibujos. La representación es el instrumento que desmiembra las partes formales sin necesidad de destruir el material, el intermedio que sirve de testigo de que tal transformación es viable también en la propia materia. En cambio, una transformación material directa es la que tiene lugar, por ejemplo, en el levantamiento de las murallas de muchas ciudades medievales a partir de los sillares de las murallas romanas dispersos después de su derrumbamiento.

La diamórfosis es un movimiento interno de índole formal, que pone a prueba la resistencia de los cuerpos, las materias, afectadas por ella. Se podría concebir como un proceso intermedio entre la emergencia positiva y la anamórfosis. El dibujo es el ejercicio-guía del ejercicio poiético del destruir-construir. La representación significa la medida de lo posible: cuando los procesos de moldear, limar, deformar, romper, reordenar, reconfigurar dejan de ser viables sobre una materia, pueden llegar a serlo al sustituirla. Por ejemplo, la prolongación de las columnas de un templo clásico hasta alcanzar la altura de un rascacielos es inviable a menos que se cambie la piedra por el acero. Algo parecido supone la elaboración de una estatua ecuestre: un caballo no se sostendrá sobre las patas traseras si se esculpe en piedra. La diamórfosis es relevante, por lo tanto, aunque solo ocurra en la representación, porque sirve de ensayo técnico acerca de qué materiales aguantan qué formas o qué formas son viables sobre qué materiales.

La esencia de una diamórfosis, que viene marcada por su origen técnico-poiético, corre peligro cuando aceptamos como forma otros elementos ajenos a la morfología de las cosas. La exigencia de reservar la idea de diamórfosis solo para las transformaciones internas de una categoría no surge de un capricho, sino de la necesidad de recoger en una sola voz los procesos formales que guardan en su ejecución el orden de su «ceremonia» para que esa ceremonia pueda ser reproducida.

Ahora bien, la propia idea de ceremonia nos sugiere una manera alternativa de entender ciertos elementos como partes formales de un todo. Una solución que se halla en el eje sintáctico de la gnoseología materialista.

Los conceptos conjugados de materia-forma abren una expansión de vinculaciones más allá del hilemorfismo sin perderlo de su horizonte. Se puede construir un campo de coordinaciones entre materia-forma, los géneros de materialidad y los componentes de los ejes gnoseológicos. Esta apertura sugiere caminos útiles, aunque solo aparezcan trazados con claridad, probablemente, en casos límite.

Al recurrir a la gnoseología, en ningún momento hay que considerar que las transformaciones existan como elementos exclusivos de las ciencias. La gnoseología no se refiere solamente a la ciencia. El eje sintáctico recoge aquellas entidades adecuadas para organizarse en un campo de operaciones quirúrgicas entre elementos (términos) conforme a unas relaciones que los vinculan. «Las relaciones, si son sobreañadidas, desempeñarán el papel de forma subjetiva; y si se interpretan como resultantes objetivos de los términos, pueden desempeñar el papel de materia»{5}. Operaciones y relaciones aparecen ante todo vinculadas entre sí por la idea de forma, porque hay relaciones que solo aparecen una vez que los términos han sido «tratados operatoriamente»{6}.

En las artes, las operaciones pueden inscribirse en los tres niveles de la obra: autogórico, literal y alegórico. Pero es el nivel autogórico el que parece ofrecer menos dificultades para admitir elementos pictóricos o sonoros como la difuminación y la imprecisión, sobre todo cuando no se atribuyen a una característica fenoménica de un referente o modelo, sino que son productos de una estrategia estilística.

En el nivel autogórico de la pintura, la materia-forma se identifica, por un lado, con el medio: el óleo, el temple, &c., y por otro, con la aplicación: pinceladas, empastes, veladuras. «Forma» no se dice solo de las operaciones, también de las relaciones entre los colores, manchas, texturas. En el nivel autogórico de la música, materia son los instrumentos, la voz, la batuta, el papel pautado. En la forma entran las técnicas de ejecución: articulaciones, dinámicas, tempos, &c.

En las diamórfosis sobre el nivel autogórico de las obras de arte se fragmentan las operaciones para que puedan ser empleadas sobre otros materiales. Aquí cabe hablar de un pintor que usa una manera de pintar propia de la acuarela para pintar al óleo o viceversa. Pero estas situaciones no están exentas de dificultades. El uso de capas de color opacas y pastosas se considera propio del óleo y se asume que un pintor de acuarela debe siempre usar colores transparentes, pero lo contrario también es cierto. De hecho, hay acuarelas «opacas». De la misma manera, durante el regreso del óleo al sur de Europa en la segunda mitad del siglo XV, aparecen pinturas ejecutadas con pinceladas breves y finas para crear tramas de sombreado a la manera propia del temple al huevo, que era la técnica predominante hasta ese momento. Ejemplos son el Retrato de Federico da Montefeltro y su hijo de Pedro Berruguete de 1476-77 y el Retrato de un joven de Giovanni Bellini de 1490. La transición es fácil de rastrear durante las décadas en que estuvo de moda la técnica mixta, en la que se combina óleo y temple. El óleo tiene la capacidad para adaptarse a todo tipo de pinceladas, de «operaciones formales», lo que lo convierte en un medio ideal para experimentos «diamórficos».

En la técnica col legno, el ejecutante de cuerda debe frotar o golpear las cuerdas con la madera del arco. Acaso este tipo de articulación proviene de las operaciones propias de los percusionistas. El col legno puede ser tan exagerado que transforme un instrumento de cuerda en uno de percusión. Más sutil es el deslizamiento de técnicas entre el clave y el piano. Hay un repertorio infinito de obras barrocas o renacentistas que son interpretadas al piano con técnicas pianísticas, añadiendo, por ejemplo, las variaciones de dinámica que el clave no posee, realzando unas melodías sobre otras en piezas puramente contrapuntísticas, en las que todas las líneas melódicas deben tener el mismo peso. Por el contrario, Glenn Gould se hizo célebre al comienzo de su carrera por el equilibrio de su entramado contrapuntístico, obteniendo del piano un equilibrio sonoro cercano al del clave. Sin embargo, algunas de sus grabaciones posteriores son fuertemente discutidas por imprimir a veces un sonido duro, staccato y martilleante, como si pretendiera conseguir una imitación aún más fiel del sonido del clave. Parece que Gould no tenía experiencia ante ese instrumento y sus intentos «historicistas» son a menudo rechazados como extravagancias{7}. Hay, sin embargo, algo muy importante y revelador en esa divergencia de resultados. Gould está sumergido en la corriente de las instituciones musicales que se consolidaron durante siglos de evolución de los instrumentos de tecla, desde los primeros órganos hasta los instrumentos de tecla de cuerdas pulsadas y percutidas. Dentro de esta transmisión, probablemente no sea necesario estar familiarizado con el clave para poseer algo de su técnica.

También en la literatura se observa la transformación de las relaciones entre las operaciones (en cuanto formas) y la materia. Thomas Bernhard renuncia a emplear pronombres, metáforas, sinécdoques o elipsis en sus novelas para referirse a personajes, lugares u objetos. Su discurso está saturado de repeticiones obsesivas y grotescas, como la célebre frase «pensaba yo en mi sillón de orejas (dachte ich auf dem Ohrensessel)» con la que el narrador bombardea la novela Tala. Las innumerables repeticiones tejen una áspera trama autogórica que se convierte en insoportable para algunos lectores. Bernhard tuvo seguidores que utilizaban las mismas formas autogóricas en otras lenguas. En español lo hizo Javier Marías en novelas como Mañana en la batalla piensa en mí, aunque sin llegar a la severidad del austríaco. Estas operaciones, pretendidas o no, también se pueden encontrar en textos que no tienen nada de literarios:

«También los pitagóricos decían que el vacío existe y que penetra en el universo mismo, como si éste lo inhalase desde un soplo infinito, y que es el vacío lo que delimita las cosas de la naturaleza, como si el vacío fuese lo que separa y delimita las cosas sucesivas; y afirmaban que está primariamente en los números, pues el vacío delimita su naturaleza»{8}.

Este es un fragmento de la Física de Aristóteles. Se trata de la traducción española de Guillermo de Echandía, pero imagino que la versión griega original producirá un efecto similar. No he encontrado en Bernhard ninguna alusión a Aristóteles ni tampoco información sobre la influencia del filósofo griego sobre su estilo, pero es sorprendente encontrar algo tan próximo al «estilo Bernhard» en otra materia y otro tiempo tan ajenos a él.

Otro caso extremo es el de las formas escultóricas propias del modelado en barro o cera después de vaciarse en bronce. El busto que Camille Claudel hizo de su hermano adolescente es de bronce, pero tiene la textura y las huellas del trabajo de su modelo en barro, sobre todo en las intervenciones de la ropa y los brazos en la parte inferior. Si esto se puede considerar una diamórfosis, debería tomarse como un caso límite. Una huella, un molde, son registros, pero en ellos no parece haber operaciones que se transformen. Más bien, aquí es solo el metal líquido el que se transforma. El derrame de la materia deja intacto el molde. En otras técnicas, la materia nueva transforma las formas viejas. La materia escurridiza y elástica del óleo permite la transformación de los trazos agudos y uniformes del temple en pinceladas más amplias, elásticas, sinuosas y con variedad de presión y textura. El que unas técnicas parezcan más apropiadas que otras para la diamórfosis tiene que ver con un deslizamiento entre materias y operaciones que se influyen mutuamente.

Ahora bien, el paso de unas formas y operaciones hacia otras materias, parece irrealizable cuando el salto se produce entre categorías. El efecto difuminado o acuarelístico de las artes musicales no se produce por una transformación de formas visuales hilemórficas en formas sonoras, sino, en todo caso, por un trasvase de operaciones: las tramas de trazos o pinceladas de gradación tonal que producen la apariencia de una superficie difuminada se convertirían en una superposición de líneas melódicas de instrumentos en un entramado que produce la apariencia de una gradación o difuminación sonora.

Siendo rigurosos, ni el impresionismo pictórico ni el musical basan su estilo en la difuminación de los contornos, sino, al contrario, en manchas contrastantes de colores a menudo puros, pinceladas gruesas aparentemente desorganizadas que producen una imagen imprecisa, en la indecisión de las armonías que eliminan la jerarquía de funciones, como aquellas compuestas por intervalos de cuartas y quintas, el uso de los modos griegos y escalas pentatónicas para la construcción de las melodías. Es decir, se basan en recursos que alejan lo máximo posible a los ojos y a los oídos de los sonidos e imágenes tradicionales de occidente. En todo caso, el ejemplo anterior basta aceptar como razonable una vía para las diamórfosis «intercategoriales», como las llama Chuliá.

En lo visto hasta aquí, se insinúan dos modos de transformación. Por un lado, la transformación de los elementos de un todo hilemórfico en el que son las «cosas» las que se transforman. Por otro lado, la transformación de un todo técnico ceremonial, un todo «materia-operación», un «hacer». Finalmente, hay espacio para objetar que esta solución está fundamentada en un cierto abuso, el que hay que cometer para forzar a las operaciones a convertirse en formas descomponibles, partes formales. Este abuso es el que abre un camino para argumentar que una diamórfosis «sobre el hacer» no es más que una diamórfosis análoga.

——

{1} Ekaitz Ruiz de Vergara, «La idea de diamórfosis en el ámbito literario». Escuela de Filosofía de Oviedo, 19 de mayo de 2025.

{2} Véase Gustavo Bueno, «Transformaciones de estructuras materiales (reales y formales)». En Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, 91 a 94.

{3} Gustavo Bueno, Televisión: apariencia y verdad, Gedisa, Barcelona 2000, pág. 115

{4} Vicente Chuliá, «Esbozos de una Teoría del Cierre poético», El Catoblepas, número 209, octubre-diciembre 2024, pág 1.

{5} Gustavo Bueno, Teoría del Cierre Categorial 3, Pentalfa, Oviedo, 1993, pág. 151

{6} Íbid., pág. 159

{7} Existe una interesante lista de correo de seguidores de Glenn Gould que discuten sobre el tema: https://www.glenngould.org/f_minor/msg01980.html

{8} Aristóteles, Física, Gredos, pág. 248

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974