El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 5

La Ilustración y la inmadurez emocional colectiva

Gustavo D. Perednik

Revisión del concepto de la madurez emocional colectiva, en la educación, las letras y las ciencias sociales

La estabilidad fue un concepto clave a partir del año 1650. Gracias a la Paz de Westfalia y al fin de la Guerra Civil Inglesa, empezaron a disiparse en la bruma del pasado las Guerras de Religión, cuyas causas se revelaban, en retrospectiva, instintivas o infantiles. La maduración de Europa fue denominada Era de la Razón, inaugurada con la Revolución Científica y consumada en la Ilustración. Frutecía la Civilización Occidental, y las primicias de tal proceso pueden identificarse en dos libros, uno filosófico y otro científico: el cartesiano Discurso del método (1637) que estimuló la duda ante lo que no se basara en la razón, y el newtoniano Principia (1687) que condensa la Revolución Científica. Entre estos dos, sobresale un tercer clásico: la Ética (1677) de Baruj Spinoza que, al esbozar una simbiosis racional entre la naturaleza y su numen creador, solidifica la idea del conocimiento sostenido en axiomas.

La maduración racional de Europa suponía la superación de la infancia mental, según la caracterización de Kant en su ensayo ¿Qué es la Ilustración? (1784). Es decir: corregir la incapacidad de usar la propia razón sin guía externa, un defecto que no resulta de la torpeza, sino de la pusilanimidad. Por ello, el lema para sanar y desarrollarse fue Sapere aude, atreverse a saber, una noción rastreable, por vía de la consabida ruta de Kant y Horacio, a su raíz en los proverbios hebreos: דְּעֶה חָכְמָה לְנַפְשֶׁךָ, Enseña sabiduría a tu alma (Prov. 24:14).

Para egresar de la niñez intelectual, el salvavidas era la educación, que permitiría navegar hacia el puerto de la razón, y hacia la consecuente autonomía, con la brújula de la moral racional. Revisaremos en estos párrafos tal maduración colectiva, desde el pensamiento educativo, luego desde la literatura, y finalmente desde la perspectiva sociológica, incluyendo algunas aristas específicamente judaicas.

La referida Era de la Razón produjo libros cruciales también en el pensamiento educacional. Cada siglo legó una obra capital que marcó su devenir. Transcurrieron ciento treinta años entre la Didáctica Magna (1632) del moravo Juan Comenio y el Emilio (1762) de Rousseau. Entre uno y otro, se había pasado del estadio de enseñar a los niños por medio de convocar a sus sentidos (es decir: más por medio de imágenes que de palabras), hasta el peldaño superior de cultivar en el educando la sabiduría. La pedagogía ingresaba en las ciencias, y trazaba el itinerario de la maduración intelectual: a partir de los sentidos y hasta la razón. Ya en marcha, el pensamiento educativo desgranó, cuatro décadas después, los principios de la educación intelectual. La tercera obra seminal se tituló Cómo Gertrudis enseña a sus hijos (1801), del suizo Enrique Pestalozzi, continuador de Rousseau. Unos años después, Pestalozzi capacitó en pedagogía a jóvenes judíos en Yverdon-les-Bains (próxima a Lausana). Su abordaje era “domar” la naturaleza instintiva del ser humano, y facilitarle al niño encaminar sus pasiones y estimular el progreso de su conciencia.

En suma, la atención pedagógica acompañó la maduración individual, desde los sentidos del niño (Comenio), al estímulo de su curiosidad (Rousseau) y de ahí al foco puesto en el razonamiento, en enseñar a pensar (Pestalozzi). El primero de dicho trío, pues, encarna la transición a la modernidad en el terreno educacional. Actualmente. nos separan más de cuatro siglos de la obra de Comenio, pero su fecha de nacimiento se celebra en Chequia y Eslovaquia como el Día del Maestro. El núcleo de su teoría, “Educar a todos, y totalmente”, implicaba reconstruir la sociedad por medio de la educación.

Ahora bien, el arduo sendero hacia la Ilustración, a la educación del grupo, hacia la maduración colectiva, peca en que se reduce al aspecto intelectual de ese crecimiento, como si debiera circunscribirse al paso que va de los sentidos a la razón. De este modo, desatiende el aspecto de la maduración emocional, que también debe caracterizar al grupo.

Comenio escribió, una década después de su magna didáctica, un ensayo cuya tema es la difusión social de la Ilustración: Via lucis (El Camino de la Luz, 1641), redactado para el Parlamento inglés durante los tormentosos días que desembocaron en la Guerra Civil. Tal tormenta postergó en mucho su publicación, y Via lucis salió a la luz sólo un cuarto de siglo más tarde (para colmo, recién en 1938 se tradujo del latín al inglés). Adelantándose a su tiempo, Comenio propone propagar la Ilustración por medio de una campaña universal: de libros, de escuelas y aún de un idioma global. Tal universalización facilitaría "eliminar los reinos de las tinieblas, para la victoria de la luz y la verdad". Su descripción de tal victoria como si fuera una gesta mesiánica, incluyó adosarle aun la restauración de los judíos y de su antigua tierra. Via lucis (XIII, 15) augura que “Sobre Sion surja la gran luz prevista por Isaías” (9:2). El propósito de la educación de avanzar “desde la oscuridad hacia la luz de la verdad”, reflejaba así la marcha de la historia.

La luz del conocimiento

La fe en el progreso histórico, y aun la idea misma de tal progreso, se cristalizaron en el Siglo de las Luces, si bien ambas son rastreables a sus orígenes en el hebraísmo, y se ramifican en varios conceptos que complementan al de la soberanía de la razón, tales como la búsqueda de la felicidad o los sentidos como fuente primaria del aprendizaje.

Al hablar de la universalización de la educación, corresponde destacar al eclipsado amigo de Comenio que encarnó la expansión informativa. Si Internet es, en el siglo XXI, el instrumento para mantener a todos comunicados e irradiar información, en el siglo XVII lo fue “el gran promotor de inteligencia” (Intelligencer): Samuel Hartlib (m. 1662). Estimuló el aprendizaje y difundió en el continente vastos conocimientos, incluidas patentes de inventos, que incluyen sembradoras, diseños de calculadoras, armas de asedio y aparejos de escritura. Hartlib fue el intelectual más conectado entre sus coetáneos, y aspiraba a "registrar todo el conocimiento humano y ponerlo a disposición de todos para la educación de la humanidad". Su voluminoso epistolario en diversos idiomas, conservado en la Universidad de Sheffield, sigue siendo objeto de investigación.

El proceso de maduración intelectual, también la colectiva, tiene la virtud de que sus resultados son verificables objetivamente. En contraste, los indicadores de la madurez emocional suelen ser más sutiles, por lo que cabe anunciarla (e impulsarla) en ritos de pasaje. En torno de ello rondaron varias obras alemanas de la última década del siglo XIX, en las que un rito de iniciación encamina moralmente al individuo. Sobresalen tres obras, respectivamente en música, novelística y poesía: La flauta mágica (1791), Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795) y los Himnos a la noche (1797). La terna es reflejo de la corriente que dio en llamarse Contra-Ilustración, como se titula el ensayo de Isaías Berlin (1973), gran difusor de la locución (si bien ya había sido utilizada por Nietzsche y por Barrett).

Se refiere a un movimiento antirracionalista y relativista, asociado al romanticismo alemán. Más aún: Berlin lo considera una reacción cultural de Alemania contra Francia, debido a los excesos post-Ilustración en Francia, especialmente el Reino del Terror. Su precursor fue Johann Hamann (m. 1788), “el enemigo más apasionado, consecuente, extremo e implacable de la Ilustración”. La imprevista consecuencia de la Contra-Ilustración fue el pluralismo, que le debe más a ésta que a la Ilustración misma.

Dijimos: Goethe, Novalis, Mozart. El primero, después del éxito de Werther, publicó su segunda novela en la que el protagonista, Wilhelm Meister, contrasta con su predecesor en su avance hacia la autorrealización, siempre renuente a la desesperación que empuja a Werther al suicidio. Wilhelm, por el contrario, resuelve huir de una vida burguesa que le parece vacua y, para descubrir significado, incursiona en el teatro. Como tampoco aquí encuentra la profundidad anhelada, sino sólo repetición y monotonía, Wilhelm se lanza a viajar, a conectarse con gente variada. Ya no lo educarán los libros, sino los traspiés de la vida. En esta etapa de su maduración, llega a la Sociedad de la Torre, un grupo aristocrático y misterioso. El joven artista ha cedido el lugar al hombre emocionalmente maduro, quien busca armonía con su entorno; es una nueva persona que se percata de que su viaje no le dispensa respuestas definitivas, pero es valioso porque ilumina su experiencia de vida.

En cuanto a Novalis, su obra cumbre lo fue también la del Romanticismo temprano. Propone en ella un primer himno que abre con un elogio a la luz, la fuerza dadora de vida. La naturaleza entera (incluidos los seres humanos), exhala luz universal. Sin embargo, en los siguientes cantos, el poeta madura y pasa a exaltar la noche, merecedora de los himnos porque abre el dilecto portal de lo indescifrable.

La flauta mágica

Nuestro tercer ejemplo es la última ópera de Mozart, estrenada dos meses antes de su indescifrada muerte. El proceso de maduración, en este caso, se concatena con los relatos en los que los protagonistas superan dolorosas pruebas, y ascienden desde el ámbito de la niñez y la intuición (representadas por una figura materna) hasta el de la adultez y el rigor (personificados en un hombre). Así, en La flauta mágica, el progreso de Tamino se inicia con la Reina de la Noche, figura femenina dominante que encarna lo primitivo y visceral, y concluye en Sarastro, la consagración en el mundo de la adultez por medio de ritos de pasaje.

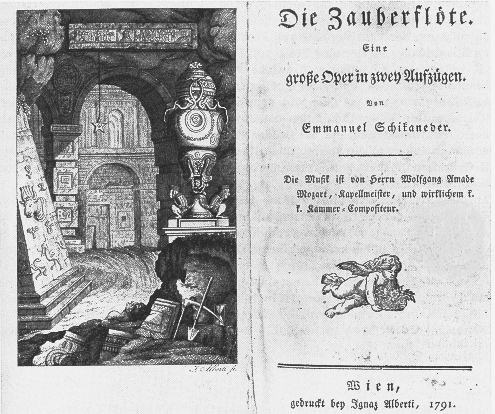

Cabe una reflexión sobre el referido símbolo de la luz, presente en las obras mencionadas. Tamina y Pamino son admitidos en el reino de la luz, pero no en el sentido de la Ilustración, la luz de la razón, sino en el de una suerte de unión mística con la luz universal, según los principios de la masonería a la que pertenecían Mozart, el libretista Schikaneder y otras personas de su entorno. Más específicamente, el compositor era miembro (hermano) en la orden rosacruz, establecida un siglo antes, con la Era de la Razón, precisamente para oponerse a la penetración racionalista en la masonería.

Puede por ende hallarse la inspiración de esta ópera, y de las otras obras mencionadas, en la referida Contra-Ilustración. El símbolo de la luz no responde a un sentido moral, sino al contraste con la oscuridad de la ignorancia. Die Zauberflöte sería una fantasía sobre un aprendizaje espiritual, distante del racionalismo de la ilustración y aspirante a una sabiduría antigua y secreta. Refleja la cosmovisión rosacruz, que combina la cábala judía con el gnosticismo cristiano. Si bien la orden no estuvo exenta de parladores, albergó a figuras notables como los aquí tratados, y a estadistas como Federico II de Prusia y Leopoldo II de Austria.

Tal circunstancia ayuda a resolver la aparente contradicción entre los dos actos de La flauta mágica, ejemplificada en la Reina de la Noche, quien pasa de ser pura y clemente en el primer acto, a vil y vengativa en el segundo. Ello se debe a que lo que comienza como un relato de amor, se convierte en una transmisión de ideas que apuntan al “Gottheit”, la divinidad a la que aspira la humanidad, de acuerdo con la visión rosacruz. El término es usado por Tamina y Papageno hacia el final del Primer Acto, a modo de anuncio de que se encaminan a su maduración emocional en el Segundo Acto.

La ópera ha concitado diversas interpretaciones debido a su abundante simbología, como las referencias al número 18, el grado de Caballero en la logia. Tamino, así como su coetáneo Wilhelm Meister en la obra de Goethe, parte en viaje. Añora una antigua sapiencia, una doctrina hermética, una simbiosis de la sabiduría egipcia con la griega y la hebrea al modo de Pico della Mirandola (m. 1494). Ello explica que la portada original del libreto (dibujo de otro miembro de la logia de Mozart) exhiba el Templo de Salomón y una excavación arqueológica con insignias masónicas.

Finalmente, la cuestión de la maduración emocional colectiva amerita asimismo una perspectiva sociológica. La expuso Max Nordau en su discurso de apertura del Primer Congreso Sionista Mundial (1897), en referencia al otorgamiento de igualdad de derechos a los judíos, su Emancipación. “La mente humana –discurre Nordau- está habituada a inventar motivos aparentemente razonables para explicar prejuicios avivados por la emoción… Dice el proverbio que ‘Si debes ahogar a un perro, primero debes declararlo loco’. Todo tipo de vicios falsos son endilgados a los judíos, porque la gente quiere probarse a sí misma que tiene el derecho de detestarlos… Las naciones que emanciparon a los judíos se han engañado con respecto a sus propios sentimientos… La Emancipación de los judíos no fue el resultado de la convicción de que se los había afectado gravemente, ni de que este pueblo había sido espantosamente maltratado y debía purgarse una injusticia milenaria. Fue el mero resultado del modo geométrico de pensar del racionalismo francés del siglo XVIII… Formularon un silogismo correcto: todo ser humano nace con ciertos derechos; los judíos son seres humanos, consecuentemente tienen derechos… La Emancipación no fue proclamada por sentimientos fraternales hacia los judíos, sino porque lo exigía la lógica… Nos emanciparon sólo en aras de la lógica”.

Tal fenómeno continúa en nuestros días para con el Estado de Israel. Las naciones reconocieron, en 1920, el derecho judío sobre su tierra ancestral, y refrendaron tal reconocimiento en 1947. Pero lo hicieron sólo intelectualmente. La inmadurez emocional colectiva los atasca en una actitud vesánica contra el Estado judío, en un chirrido milenario sin acordes de una flauta mágica que nos libere de la Reina de la Noche.

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974

Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974